一、人工智能在ROP诊疗中的转化应用

1. ROP治疗需求预测模型

伊朗马什哈德医科大学团队开发了基于机器学习的ROP治疗需求分类器,该模型特点:

数据来源:十年间9,692例婴儿的11项临床特征

核心变量:

NICU住院时长(最强预测因子)

出生胎龄(<32周显著高风险)

视网膜病变分区(Zone 1风险比Zone 3高8倍)

父母教育程度(反映随访依从性)

算法性能:

XGBoost与ANN模型:准确率达96%(AUC 0.87)

朴素贝叶斯(NB)模型:灵敏度99%(漏诊率<1%)

临床价值:该模型可减少低风险患儿35%的不必要筛查,优化医疗资源配置。

2. 远程筛查与AI辅助诊断

广域眼底成像系统(RetCam):

成像范围130°,覆盖后极部至中周部

敏感度94%,特异度89%(vs间接检眼镜)

AI辅助诊断系统:

血管迂曲量化:通过ResNet-50算法测量静脉/动脉比(V/A ratio)

PLUS病变识别:准确率98%(临界值:V/A ratio >1.5)

病变分区定位:U-Net分割无血管区面积

二、抗VEGF药物治疗的循证进阶

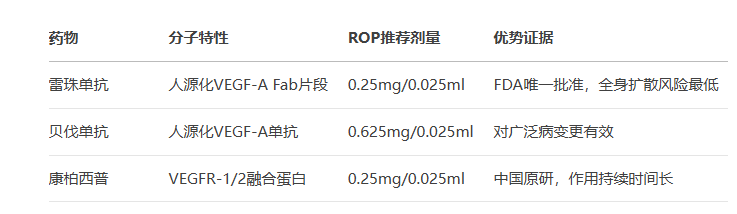

1. 药物选择与剂量优化

剂量探索:

雷珠单抗0.1mg组 vs 0.25mg组:6个月复发率无差异(RAINBOW研究)

贝伐单抗0.16mg组:周边病变复发率高于0.625mg组(BEAT-ROP研究)

2. 长效缓释剂型突破

雷珠单抗PDS(Port Delivery System):

玻璃体内植入装置,持续释放6个月

Ⅲ期临床试验中(MINERVA研究)

基因疗法:

ADVM-022(AAV.7m8-aflibercept):单次注射表达VEGF陷阱蛋白

临床前研究显示持续表达>2年10

三、微创手术技术创新

1. 27G/29G微创玻切系统

适应证扩展:

4期视网膜脱离(无需巩膜环扎)

玻璃体积血清除

技术优势:

切口自闭性(免缝合)

手术时间缩短至<40分钟

术后炎症反应降低60%

2. 术中OCT导航

实时成像:

识别视网膜前膜(ERM)牵引点

引导内界膜剥除范围

预后改善:解剖复位率提高至78%(传统手术为52%)

四、争议与挑战

抗VEGF全身安全性:

血清VEGF抑制:贝伐单抗组血清VEGF降低>50%(持续4周)

潜在风险:肺发育不良(BPD)加重、神经发育迟缓

对策:超低剂量方案(贝伐单抗0.004mg)研究中10

AI模型泛化性不足:

当前模型基于单中心数据

解决方案:联邦学习框架(如北京协和医院牵头的多中心协作)

未来方向:

多组学生物标志物:唾液VEGF水平、视网膜氧饱和度(SO₂)无创监测

干细胞治疗:视网膜祖细胞移植修复血管单元(临床前阶段)

参考文献来源:

机器学习ROP预测模型(BMC Med Inform Decis Mak,2025)

广域成像AI诊断系统(Ophthalmol Sci,2025)

多中心抗VEGF研究(梁建宏等,2024)

微创玻切技术进展(Retina,2025)

抗VEGF全身安全性研究(JAMA Pediatr,2024)

长效缓释剂型开发(Nat Med,2024)

术中OCT导航应用(Am J Ophthalmol,2025)

基因治疗临床前研究(Mol Ther,2024)

干细胞治疗探索(Stem Cell Rep,2025)

康柏西普治疗ROP研究(JAMA Ophthalmol,2024)