引言

2025年7月,爱尔康宣布收购LumiThera公司以及其用于治疗早/中期干性AMD的光生物调节(PBM)设备Valeda。后者是首款也是目前唯一一款获得FDA批准,在两年治疗期内,对早期和中期干性AMD患者展现出显著视力改善的技术。Valeda适用于治疗最佳矫正视力为20/32至20/70的患者(且这些患者的干性年龄相关性黄斑变性需符合以下特征:存在至少3个中等大小的玻璃膜疣(直径>63微米且≤125微米),或大玻璃膜疣(直径>125微米),或非中心性地图样萎缩;同时不存在新生血管性黄斑病变或累及中心的地图样萎缩)。而另一类非侵入性方案——微电流疗法正逐步展现出新的临床潜力,可以覆盖早中晚期干性AMD患者。本文将围绕这一全球首个干性AMD非侵入性微电流疗法,从技术背景、原理优势、临床证据三方面,解析其突破价值与未来应用潜力。

01技术背景

1.1 AMD疾病现状与危害

年龄相关性黄斑变性(AMD)占全球失明患者的8.7%,是发达国家最常见的失明原因。其患病率随年龄增长而增加,受人口老龄化影响愈发显著。AMD主要分为两类:

干性AMD(萎缩性):占所有AMD病例的85%,核心特征是视网膜色素上皮功能障碍,不仅是湿性AMD的危险因素,甚至可能是其前兆。

湿性AMD:特征为脉络膜新生血管,病情进展较快,对视力危害更大。

地图样萎缩是AMD的晚期阶段,伴有视网膜色素上皮损失,且邻近感光细胞会出现萎缩。从患者生活质量来看,干性AMD会导致患者阅读、识人、驾驶等基本生活能力逐步丧失,不仅引发生活压力增大、活动量减少等问题,还会显著提升抑郁、功能障碍乃至认知障碍的发病风险,严重侵蚀患者的独立生活能力与心理健康。

1.2危险因素与现有疗法局限

干性AMD的危险因素包括吸烟、年龄增长、血清胆固醇水平升高和肥胖。在治疗手段方面,除营养补充剂和2024年底获批的针对轻中度视力障碍者的PBM疗法设备Valeda外,此前尚无其他获批的针对性治疗方案。

过往研究中,抗血管内皮生长因子(VEGF)抑制剂虽对湿性AMD疗效显著,却对干性AMD无效;其他如抗炎药物、神经保护剂、血管扩张剂及补体抑制剂等,要么仅能延缓病情进展,要么在Ⅲ期临床试验中以失败告终。例如,针对补体因子D的lampalizumab虽在早期研究中展现潜力,但后续Ⅲ期试验未达预期;pegcetacoplan(Syfovre)2023年获批用于治疗干性AMD导致的GA,通过抑制补体C3活性,减缓GA进展;Avacincaptad Pegol(Izervay)2023年获批,靶向补体C5,可降低GA进展速度。这两种药物的有限性在于都不能恢复失去的视力或改善现有的视力,它们旨在减缓疾病的进展;且两者均需要注射给药,都会导致眼内炎(眼内感染)、视力模糊和眼睛出血的并发症,严重者可导致视力丧失、视网膜脱离的风险。

1.3干性AMD病理靶点与微电流技术基础

在干性AMD的病理发生过程中,线粒体DNA损伤导致的线粒体衰老、ATP生成减少以及细胞自噬改变为高代谢的视网膜色素上皮提供了其他治疗靶点,而所有这些都可能受到微电流的影响。

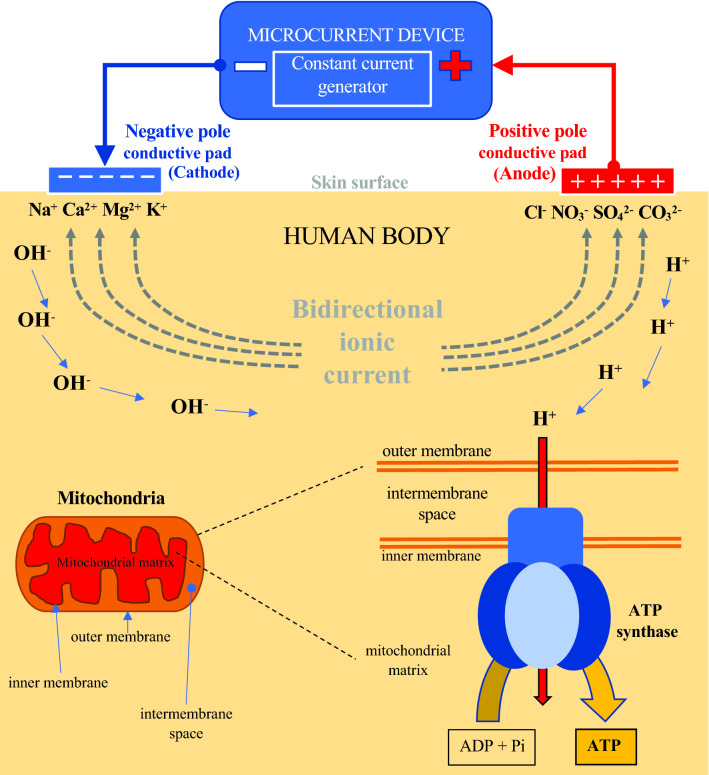

人体细胞在正常生理活动中会产生微弱的生物电,这些电活动是细胞代谢、信号传递和组织修复的基础。微电流技术通过产生与人体生物电相似的微弱电流(通常为微安级别),微电流的原理即是通过模拟人体生物电、促进ATP生成以改善线粒体功能、增强细胞活性和调节代谢等机制,实现对细胞和组织的修复、再生和功能提升。在现有的应用中,心血管、医美、康复领域对该技术并不陌生。

图示:微电流作用下,皮下产生电流,并引发生物电(离子)ATP的形成。

1.4微电流技术在眼科的应用历程

事实上,低强度微安级电流应用于视网膜疾病治疗已有数十年历史。

1873年,德国医生亨利・多尔首次用电流治疗弱视、视网膜脉络膜炎等病症。21世纪初学界关注度回升,反映在PubMed同行评审文献的数量上,经角膜(TES)与经眼睑(TPES)电刺激技术得以应用。2008年,筱田等人以800μA电流、四种频率刺激,改善了16例湿性与5例干性AMD患者的logMAR视力。

2013年,来自德国的研究者团队发布了首个经眼睑电刺激(TPES)可使部分干性AMD患者的视功能暂时提升的研究。这项随机研究纳入了22名患者,每名患者接受五天的微电流或安慰剂治疗,结果发现治疗组患者的视力在一周后提高了5个或更多ETDRS字母,患者视力与对比敏感度显著提升。而安慰剂组患者则没有提高。

以下两个独立的研究,均针对各种病症导致的低视力患者的报告发现,接受微电流治疗十天后,视力指标有所改善。

2021年,来自纽约大学的研究团队发布了关于重复经眶交流电刺激(rtACS)治疗视神经病变(ON)患者视觉结构与功能的影响的初步结果的研究,34例ON患者参与前瞻性试验,治疗组每日接受30-45分钟rtACS(共10天),4例假手术组无电流刺激。结果显示,rtACS组初期视觉功能有改善,但未长期维持,两组视网膜神经纤维层等厚度无显著差异。

2023年,来自意大利的研究团队同样也研究探讨了rtACS治疗低视力的效果,该研究纳入32例患者,治疗10天(每日20分钟,10Hz,1mA)。结果显示23例患者PGIC评分达“略有改善”,VEP振幅治疗后显著升高且与PGIC评分相关,ERG和PhNR无显著变化,视交叉前后病变分析无统计学意义。

02技术原理与性能优势

MacuMira是一家加拿大医疗器械公司,致力于通过非侵入性神经刺激技术改善干性AMD患者的功能性视力,减缓视力逐渐丧失的速度,进而提升患者生活质量。凭借扎实的临床基础和不断扩大的国际影响力,该公司正在重新定义全球干性AMD的治疗方式。

MacuMira系统作为一种非侵入式治疗设备,目前已在加拿大150多家诊所投入使用,截至目前,加拿大境内已完成超过15000次治疗。作为加拿大首个且唯一经临床验证的干性AMD治疗技术,该系统符合II类医疗器械标准并获批上市。

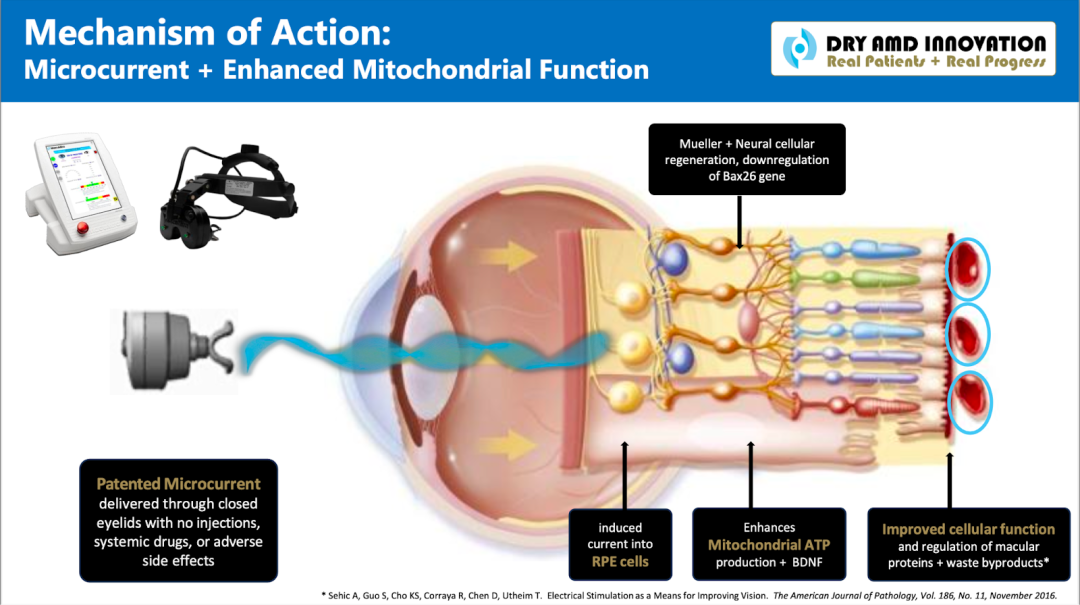

2.1技术原理

MacuMira系统的技术核心是经眼睑微电流电刺激,其原理基于微电流对眼部组织的多重作用机制。

从生理机制来看,微电流通过皮肤电极向神经纤维传递电流,且电流强度低于经皮神经电刺激(TENS),能精准作用于眼部区域。该技术通过以下途径改善视网膜健康:

调节细胞代谢:优化线粒体功能,提升视网膜色素上皮细胞(RPE)的能量供应,而RPE功能障碍正是干性AMD的关键病理特征。

改善局部微环境:促进局部血液循环,减少炎症反应,降低IL-6、IL-8等促炎细胞因子及溶血磷脂酰胆碱等生物活性脂质介质的表达。

保护与修复视网膜细胞:激活视网膜Müller细胞的神经再生与修复能力,保护光感受器细胞,延缓其退化进程。

同时,微电流对神经节细胞的作用具有极性依赖性,可进一步优化视网膜神经功能。

2.2性能优势

2.2.1便捷舒适的治疗体验

该治疗无需注射药物或进行手术,患者通常在眼科诊所即可完成治疗。在最初10天的负荷治疗阶段(共4次,每次32分钟)后,患者的视觉功能便会显著改善,且这些改善可通过每3个月一次的维持治疗得以保持。治疗过程具有以下特点:

无痛无创伤:不会给患者带来疼痛感或身体创伤。

操作简便:患者只需佩戴装有电极的头带与护目镜,在舒适的体位下即可完成治疗。

日常生活影响小:对患者日常生活节奏的干扰极小,便于长期坚持。

2.2.2广泛的适用人群

MacuMira系统可为早期、中期和晚期干性AMD患者均带来了显著疗效。根据官网显示,只要患者无严重基础疾病、视网膜其他病变或眼部手术史等禁忌证,均可接受该治疗,适用范围覆盖大多数干性AMD患者群体。

笔者注意到,在其关键临床研究中,研究对象设定为年龄50岁及以上、最佳矫正视力在20/50至20/200之间的干性AMD患者。对比Valeda设备(适用于最佳矫正视力20/32至20/70的早/中期患者),MacuMira系统的适应证人群范围更广。

2.3技术溯源与专利

笔者进一步查询,MacuMira系统的技术源头来自加拿大Nova Oculus技术公司,若需了解该专利的具体获取方式,可通过后台联系我们获取相关信息。

03有效性安全性研究

2023年,发表在《International Journal of Retina and Vitreous》期刊上的一项前瞻性随机对照临床试验(NCT02540148),为MacuMira系统的有效性与安全性提供了关键证据。

该试验纳入62例干性AMD患者,所有患者年龄均在50岁及以上,存在视力丧失情况,最佳矫正视力为20/50至20/200,按3:1比例分为治疗组(43例)与假手术对照组(19例)。试验结果如下:

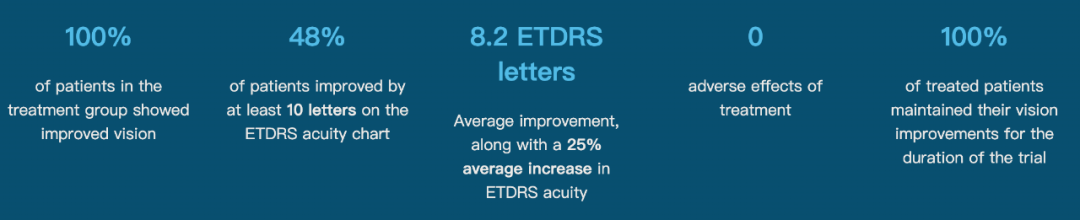

3.1有效性数据

近视力评分(NLR):治疗组患者基线NLR为19.6,治疗4周后提升至27.6,30周时进一步升至27.8;与对照组相比,治疗组4周时NLR相对基线改善7.7个字母,30周时改善10.4个字母。

对比敏感度(CS):治疗组30周时CS相对基线显著提升,与对照组的差异具有统计学意义。

整体视力改善:治疗组100%患者均实现视力改善,其中48%患者的ETDRS视力表字母阅读数提升至少10个,平均提升8.2个字母,ETDRS视力平均提升25%。

疗效持续性:患者视力在治疗4周后快速提升,并在后续26周的随访与维持治疗中持续保持稳定,未出现改善后的回落现象,证明该技术不仅能改善视力,还能有效延缓干性AMD患者的视力衰退进程。

3.2安全性数据

全程未发现与MacuMira设备相关的不良事件,无论是预期的还是意外的不良反应均为零,也未出现此前人体研究中偶见的短期角膜刺激情况,充分证实了该系统的安全性。

04结语

在干性AMD治疗长期缺乏突破性进展的背景下,非侵入性微电流疗法凭借安全、有效、便捷的特点,为患者和临床医生带来了新的希望。MacuMira系统的临床证据不仅验证了其在改善功能性视力方面的显著疗效,也展现出其延缓疾病进展的潜力。

与现有需注射、仅能减缓病情且疗效有限的补体抑制剂相比,MacuMira系统通过神经保护和细胞代谢调控机制,为干性AMD的管理提供了全新思路。随着更多临床数据的积累与全球范围内的应用拓展,这一疗法有望成为干性AMD综合治疗的重要组成部分,推动该领域迈向延缓疾病进程、改善视觉质量的新阶段。

声明:本文仅供医疗卫生专业人士学术交流,不代表本平台观点。该等信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,如果该信息用于资讯以外的目的,本平台及作者不承担相关责任。