近视,尤其是儿童青少年近视及其并发症风险,已成为重要的公共卫生问题。功能性框架眼镜(特别是基于周边离焦原理的设计)作为安全、可及的重要手段,其技术持续发展,在平衡防控效果与视觉质量方面取得进展。

以下内容整理自毛春洁主任分享,探讨近视防控现状及功能性框架眼镜的原理与应用。

一、近视防控的严峻现状与核心目标

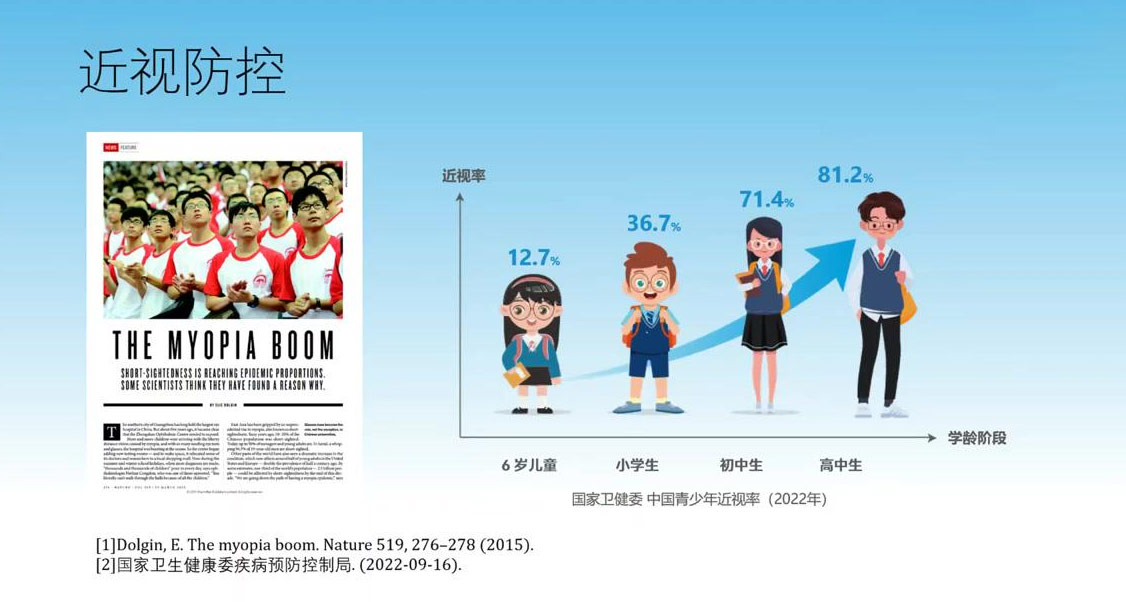

近视已成为全球重大公共卫生问题,尤其在我国更为突出。流行病学数据显示,全国儿童近视发生率约为 12.7%[1],而在高中阶段,高度近视比例显著攀升,高三学生中高度近视发生率可达20%[2]。若按当前趋势发展,未来二十余年,全球近视人群可能占总人口的 50%,其中高度近视占近视人群的 1/5(即每 10 人中有 5 人近视,其中1人为高度近视)。

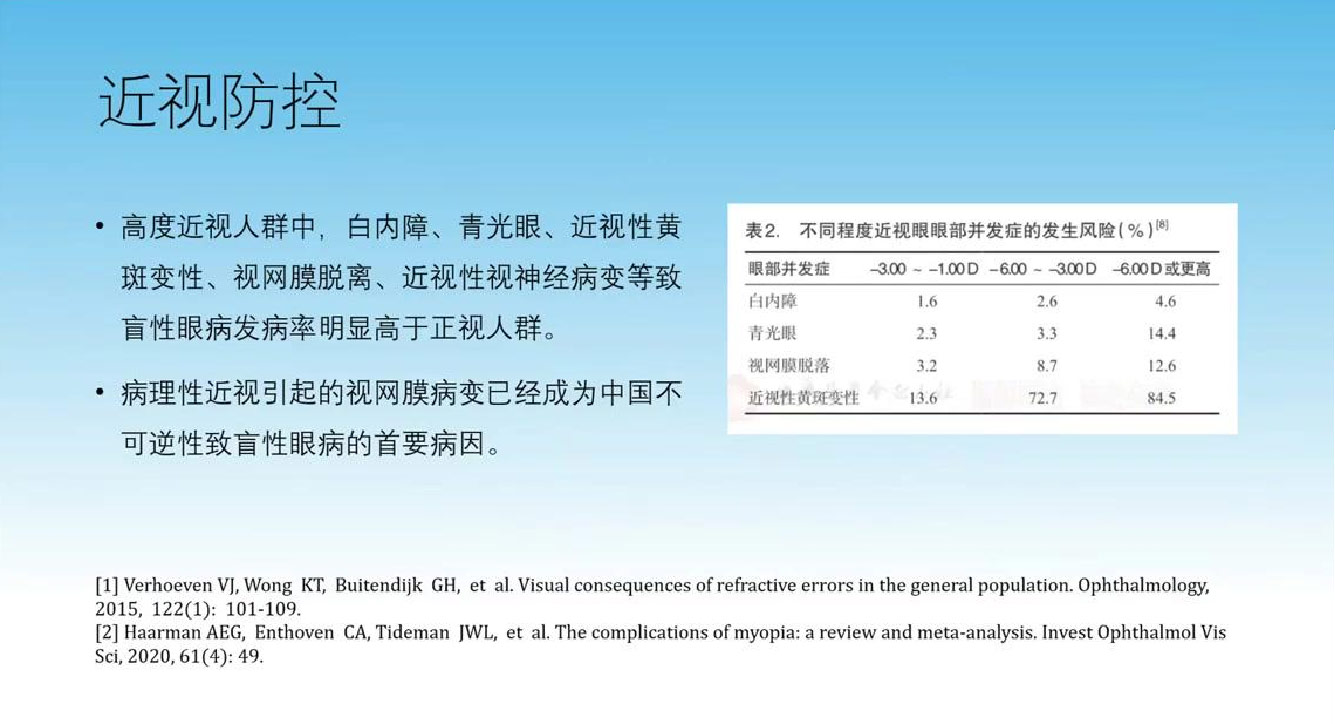

近视防控的核心并非单纯避免佩戴眼镜,而是预防近视相关并发症。高度近视易引发眼底病变(如黄斑裂孔、视网膜脱离等),可能导致持续性视功能损伤甚至失明。

临床案例显示,早期发现周边眼底裂孔并及时激光治疗,可有效避免严重病变。因此,近视防控的关键是延缓近视进展,降低高度近视发生风险,对任何度数的近视都需警惕其潜在危害 ——“预防近视是治未病,控制近视是治已病,后者更为重要”。

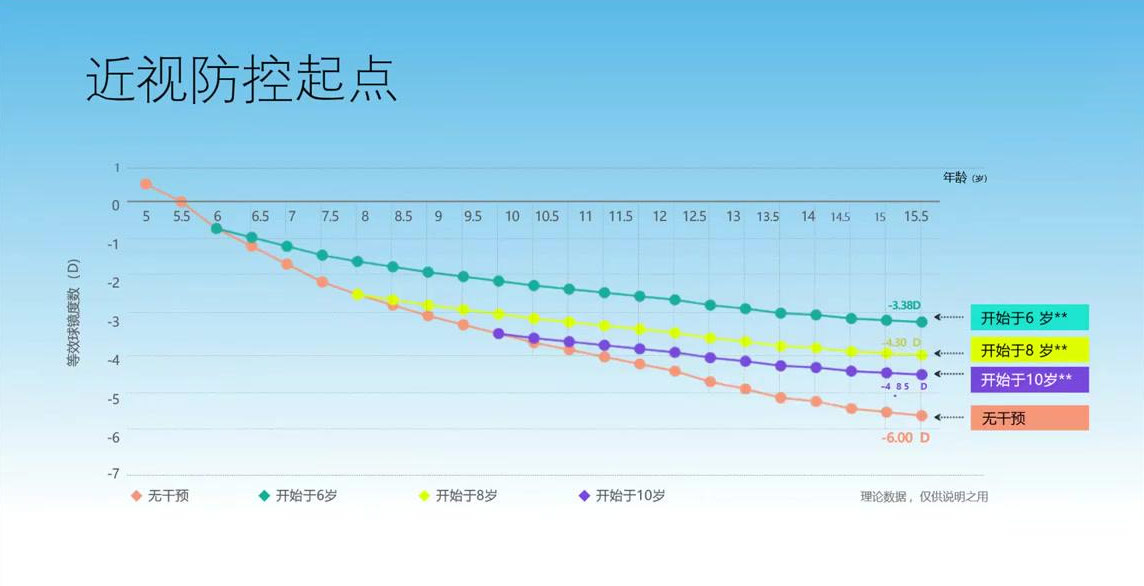

二、近视防控的干预起点:越早越好

研究表明,近视发生年龄与高度近视风险显著相关。对 40 岁以下人群的回顾性研究发现,近视发展存在 12-15 岁的拐点,越早发生近视,最终发展为高度近视的概率越高。基于此,近视防控起点需大幅提前,从传统的小学阶段(约 7 岁)前移至学龄前期及幼儿园阶段,实现早期干预以获得更好的控制效果。

三、功能性框架眼镜:近视防控的重要手段

在近视防控的四大核心手段(框架眼镜、软性接触镜、OK 镜、药物)中,框架眼镜因安全性高、易普及等优势,成为基层临床应用最广泛的手段之一,而离焦框架眼镜更是近年来研究的重点。

四、离焦框架眼镜的核心原理与技术演进

1.功能性框架眼镜的核心原理

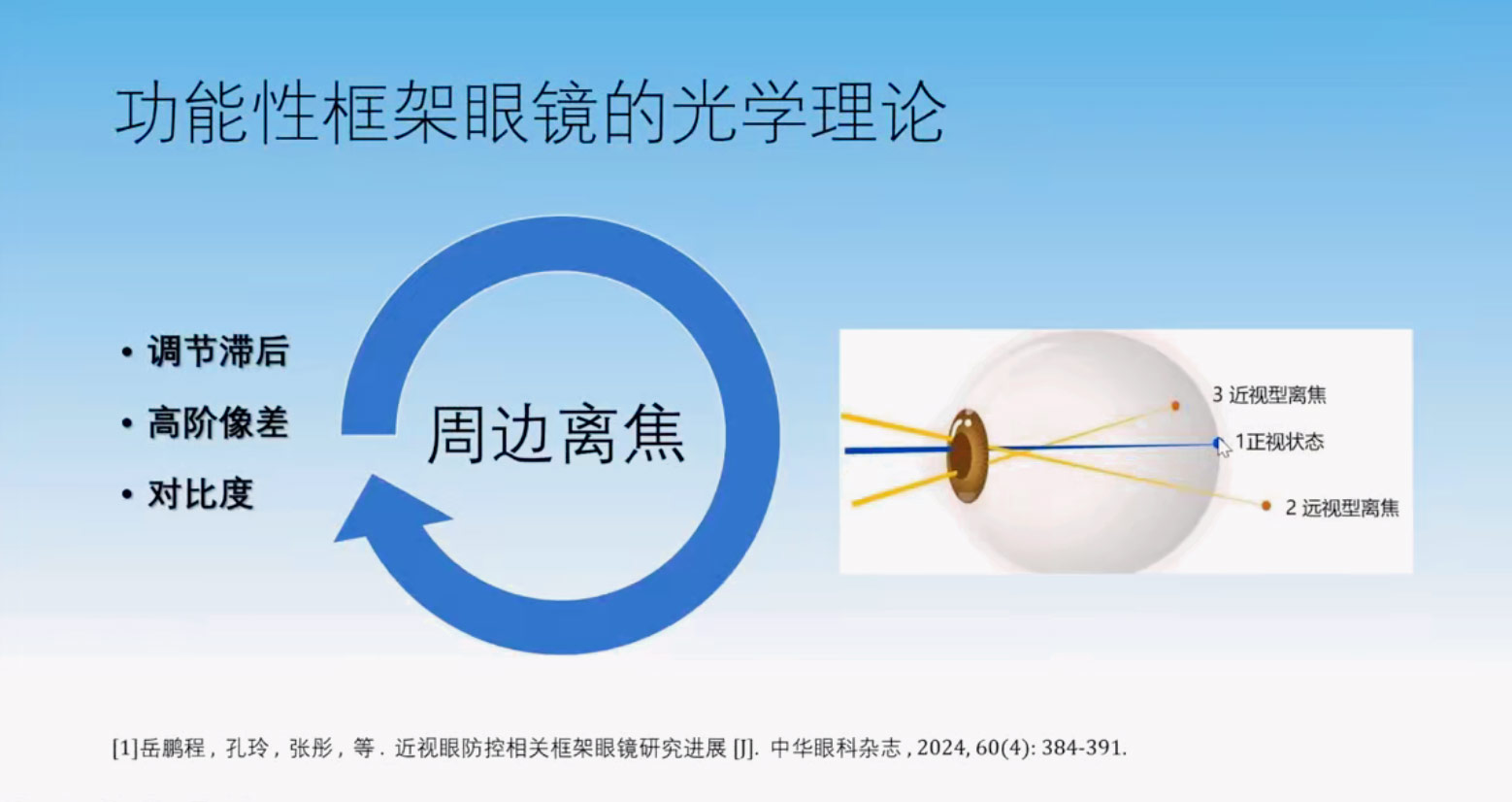

功能性框架眼镜的近视控制原理主要涉及四类,其中周边离焦理论是当前主流:

调节滞后原理:近距离工作时,眼睛调节滞后可能形成远视性离焦,促进眼轴增长。传统双焦或渐进多焦眼镜通过改善调节滞后实现控制,但效果有限,近视控制率仅为 11%-21%。

高阶相差理论:角膜塑形镜佩戴中发现,高阶相差增加与近视控制效果正相关。基于此研发的空心环设计框架眼镜(如星趣控),通过引入高阶相差实现控制。

对比度调节原理:部分镜片(如点扩散技术镜片)通过降低视锥细胞间信号对比度,模糊周边成像以抑制眼轴增长,其核心仍间接通过周边离焦发挥作用。

周边离焦理论:常规框架眼镜使中心黄斑区清晰成像,但周边视网膜呈远视性离焦,可能刺激眼轴增长。功能性框架眼镜通过创造周边近视性离焦,有效抑制眼轴增长,是目前控制效果最优的原理。

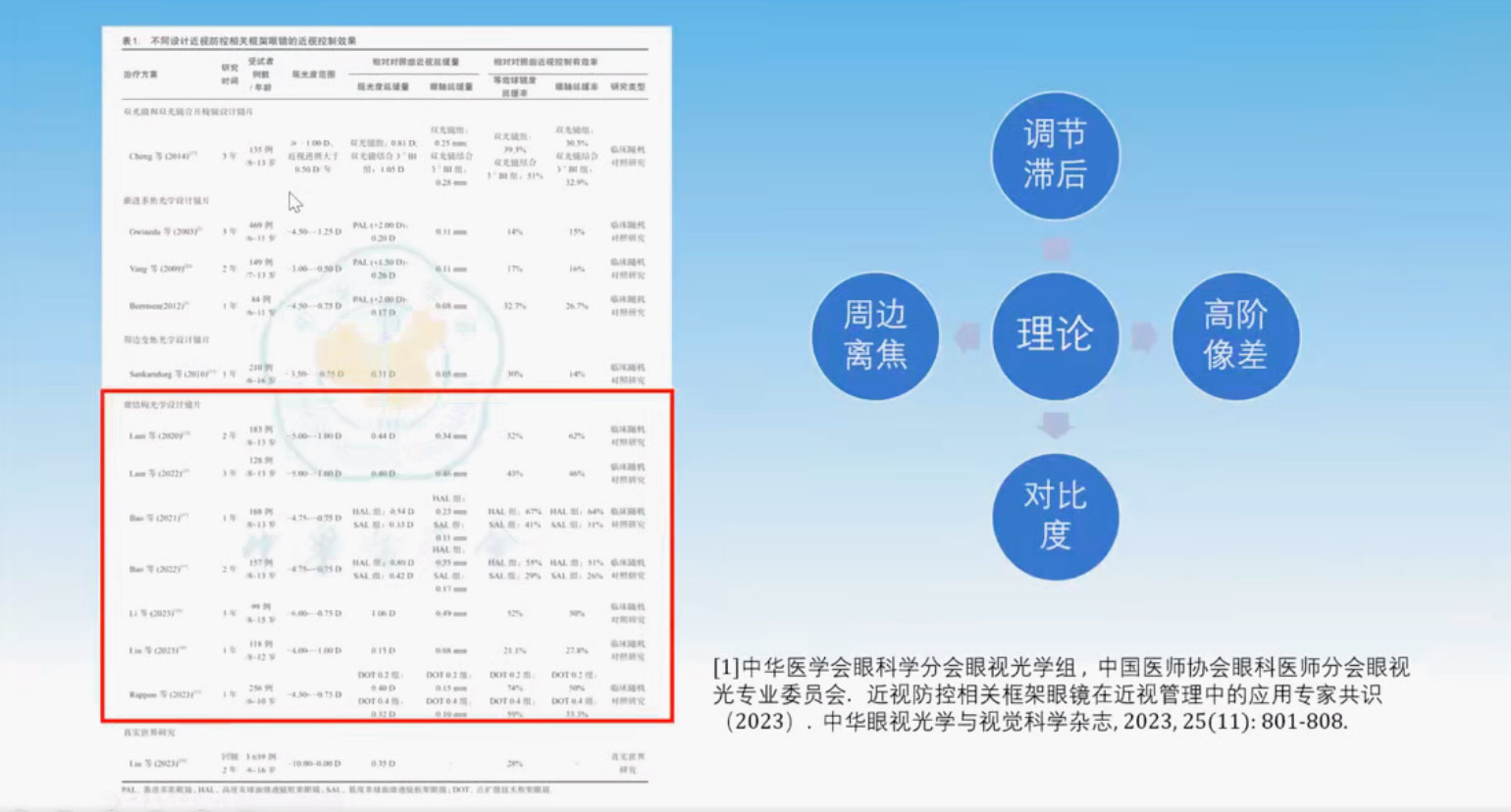

2.主流功能性框架眼镜的效果对比

目前临床应用较广的功能性框架眼镜及其控制效果如下:

3.离焦技术的关键突破:离焦面积与视觉质量的平衡

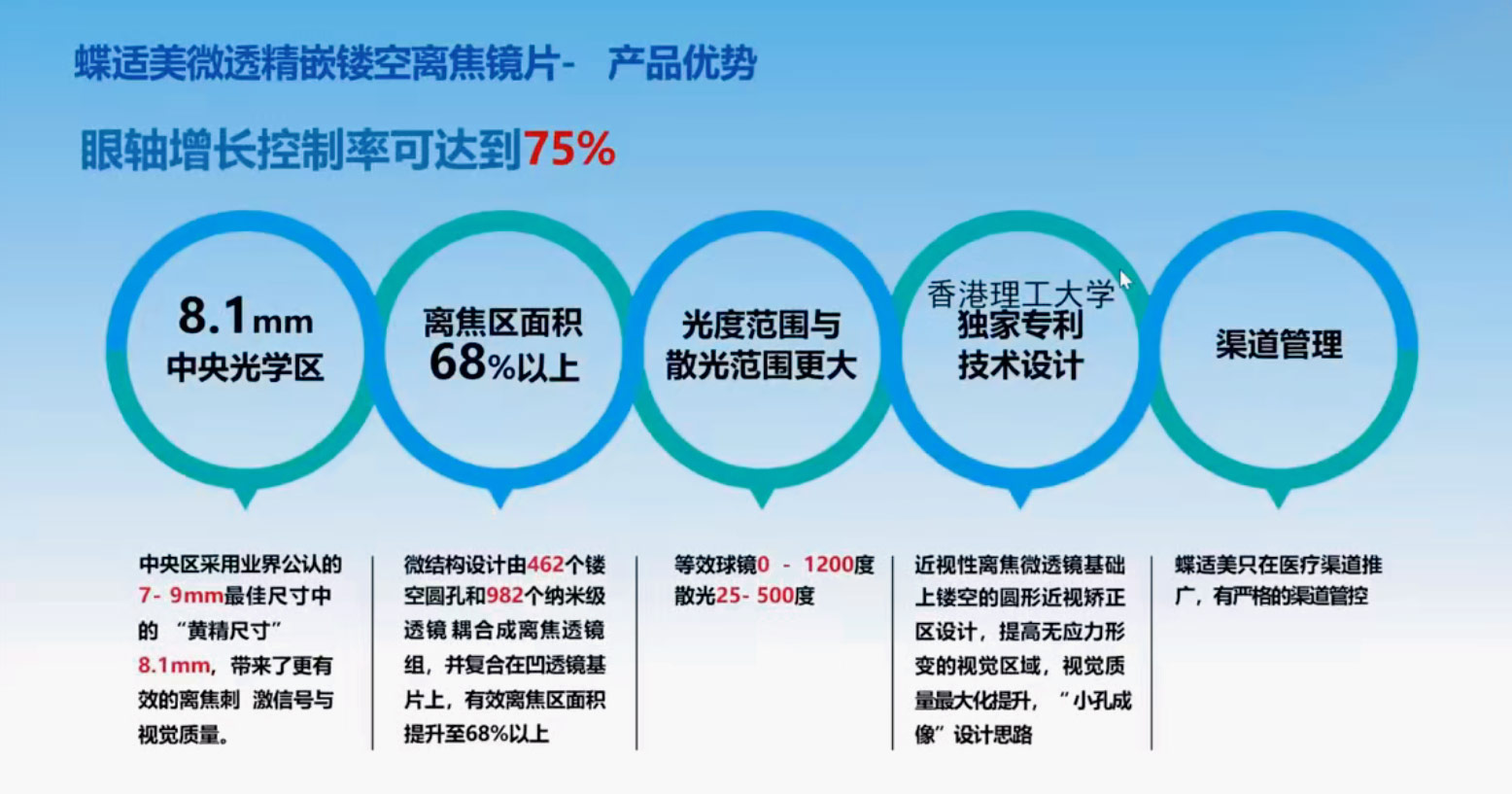

周边离焦是近视控制的核心机制,且离焦面积越大,控制效果通常越好。但传统离焦框架眼镜存在矛盾:增加离焦面积可能导致视觉质量下降(离焦本质是 “可控模糊”,过度模糊会影响视物清晰度)。

蝶适美离焦镜片通过创新设计突破这一壁垒:采用“离焦中嵌入矫正区”的反向设计,矫正区为小圆形结构,利用小孔成像原理保证视觉清晰度;离焦面积占比达68%,大幅提升防控效果,同时避免视觉质量下降,该设计已获国家发明专利(专利号:),2025 年 Vchina 会议公布其一年期控制效果在现有产品中显示出较好的防控趋势。

五、临床案例分享

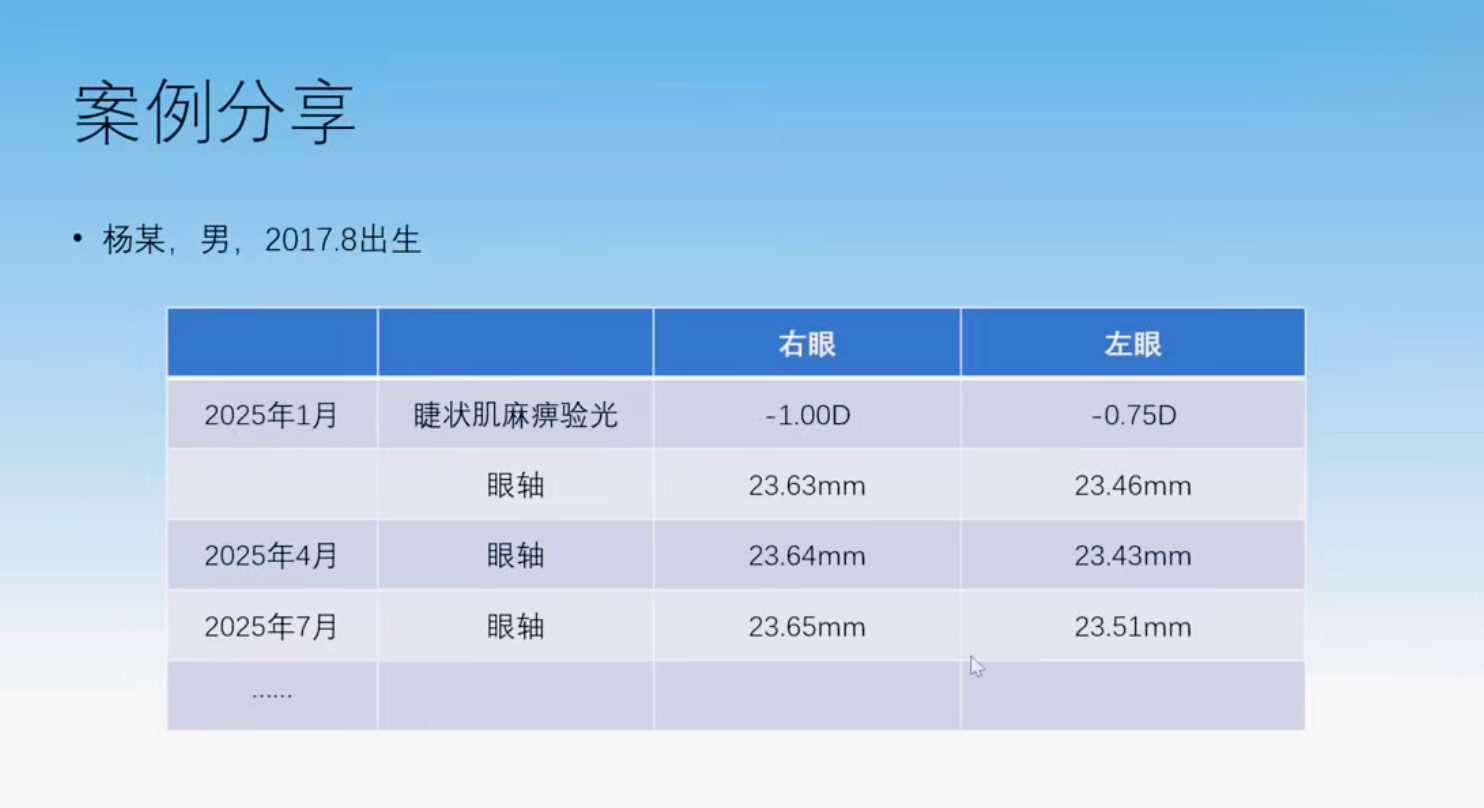

背景:

8 岁儿童,2025 年 1 月初诊:右眼近视 100 度,左眼近视 75 度,眼轴长度分别为 23.63mm、23.46mm(与屈光状态匹配)。

干预方案:

因家长对眼轴增长高度关注,此前已坚持户外活动、低浓度阿托品等干预,但眼轴仍持续增长,后换用新型功能性框架眼镜(蝶适美)。

效果:3 个月复查眼轴未增长甚至略有下降,半年随访显示近视度数无进展,眼轴稳定,取得良好控制效果。

总结

功能性框架眼镜通过优化光学设计(尤其是周边离焦),已成为近视防控的重要武器。随着技术创新,新型镜片在离焦面积与视觉质量间实现更好平衡,控制效果不断突破。临床实践中,需根据患者年龄、屈光状态、瞳孔特征等个性化选择镜片,同时坚持早期干预,才能最大限度降低高度近视风险,守护儿童视觉健康。未来需积累更多真实世界数据,进一步明确不同镜片的适用人群与长期效果。

数据来源:

[1] 国家卫生健康委疾病预防控制局.(2022-09-16).

[2] 中华医学会眼科学分会眼视光学组, 中国医师协会眼科医师分会. 高度近视防控专家共识(2023)[J]. 中华眼视光学与视觉科学杂志, 2023, 25(6): 401-407.

重要提示:

近视控制效果存在个体差异。本文展示案例仅为个例展示,不可视为普遍效果或治疗承诺。每位患者的眼部条件、遗传背景、生活习惯及对干预的反应均不相同。近视管理方案(包括镜片选择、参数设定)必须由专业眼科医生根据个体情况制定并动态调整,请严格遵循医嘱,并定期复诊。数据来源说明