在我们的日常生活中,眼睛需要不断调节焦距以看清远近不同的物体。这种调节能力依赖于眼内睫状肌的收缩和放松。然而,随着现代人用眼习惯的改变,特别是长时间近距离用眼增加,调节功能异常日益普遍。

传统的应对方式之一是使用“手动反转拍”进行视觉训练。但很多人在使用过程中发现,手动反转拍不仅操作麻烦,还容易计数错误,训练效果难以保证,很难长期坚持。

而自动反转拍的推出,正带来一种更智能、精准和便捷的解决方案。它不仅减轻了使用负担,也通过技术升级使训练更为科学可靠。

那么,自动反转拍究竟是如何工作的?它在哪些方面做了升级?使用起来又该注意什么?一起来看看!

一、工作原理与设计特点

自动反转拍是一种基于传统反转拍原理,结合机械传动、自动控制和计数技术的视觉训练设备。它通常由光学镜片系统、传动装置和控制计数系统三大部分组成。

其核心工作原理是通过两组正负屈光度数相等的光学镜片(如±1.00D、±1.50D、±2.00D等)交替切换,使入眼光线产生类似于看远看近的效果变化。这种变化迫使眼睛的调节系统不断做出相应调整,从而达到训练调节灵敏度和幅度的目的。

与传统手动反转拍相比,自动反转拍的最大特点是实现了镜片切换的自动化和标准化。通过内置的伺服电机驱动转轴旋转,自动反转拍能够精确控制正负镜片的切换频率和角度。

设备通常预设多种切换频率(如8次/分钟、16次/分钟等),用户可根据自身训练阶段选择合适的频率。这种自动化设计不仅减轻了使用者的操作负担,也保证了训练参数的一致性,提高了训练的科学性和可靠性。

二、技术类型与专利进展

自动反转拍的技术发展呈现出多样化趋势,各研究团队和创新机构从不同角度优化设备性能。根据专利文献和技术资料,目前自动反转拍主要有两种技术类型:

一种是头戴式自动翻转眼镜,外形更接近普通眼镜,配有可调节松紧带,方便佩戴训练。这种设计解放了使用者的双手,允许在训练同时进行其他活动,如阅读、看电脑等。

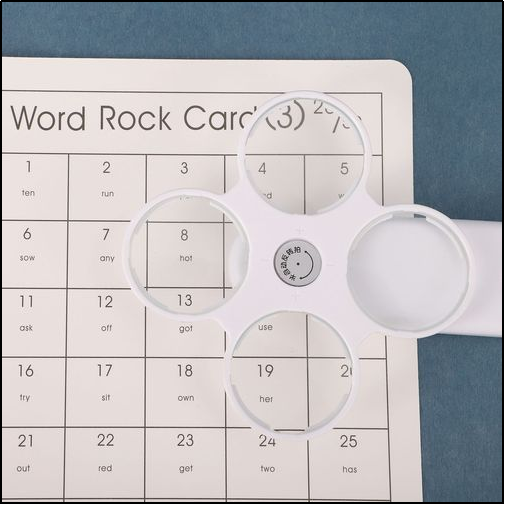

另一种是固定框式自动反转拍,采用对称排列的镜片设计,通过转轴与固定框活动连接,使反转拍能够在固定框内绕转轴旋转。这种设计通常集成有计数功能,能够准确记录训练次数和效果。

在这些技术创新中,瞳距调节功能尤为重要。一些先进型号的自动反转拍配备了瞳距调节装置,能够根据使用者不同的瞳距需求,调整镜片光学中心的距离,确保训练效果和舒适度。

三、应用价值与适用范围

自动反转拍在多种视觉健康场景中展现其价值。它主要能够改善调节功能不足,增加弱视眼的调节幅度;提高调节灵敏度(调节速度),减少调节滞后;促进视网膜精准成像;以及促进融合和立体视,改善融合性聚散。

在近视防控方面,自动反转拍通过改善调节滞后和调节功能不足,有助于减少因调节问题导致的近视发生和发展。特别是对于调节痉挛引起的假性近视,通过反转拍训练可以缓解痉挛,提升视力。

自动反转拍主要适用于以下几类人群:

●预防学生近视:特别是阅读量大、写字姿势不良、看电视电脑或玩游戏多的学生;

●防控近视发展:包括初患近视不愿戴眼镜者、近视发展较快者、有高度近视家族史的幼儿;

●特殊视觉需求群体:如高度近视伴眼凸者、近视性弱视或弱视伴近视者。

四、使用注意事项,科学训练避免误区

使用自动反转拍进行视觉训练时,应注意以下几点:

1.训练频率和时间:

一般建议每天训练1-3次,每次15分钟左右。也可以根据专业人员导进行调整。过度训练可能引起视觉疲劳,训练不足则可能效果不佳。

2.设备选择

需考虑个体屈光度数因素,通常建议:

●近视100度左右,可选择±1.00D的反转拍;

●近视300度左右,可选择±2.00D或±2.50D的反转拍;

●近视500度以上,建议在专业视光师指导下选择±2.50D或更高度数的反转拍。

3.个体反应差异:

个别人初用反转拍训练可能会因未适应而感觉轻微眼胀不适,或难以看清视标。这通常是正常现象,一般会随着训练次数增加逐渐缓解。但如果不适感持续或加重,应暂停使用并咨询专业人士。

4.设备维护

自动反转拍通常采用充电电池供电,一次充电一般可使用10小时以上。电量快耗尽时,设备可能会出现翻转不完全或乏力的情况,需要及时充电。

五、效果评估与限制

使用自动反转拍进行视觉训练时,应采取客观、科学的态度评估其效果。一方面,视觉训练有助于改善调节功能,缓解视疲劳;另一方面,也需要认识到其局限性。

自动反转拍作为训练工具,主要目的是解决视疲劳问题,而不是直接用于近视防控。一些孩子在训练中可能会有裸眼视力提升,但需要明确区分:视力提高和度数降低是两个概念

视力可以通过训练提高,但度数(屈光状态)通常不会发生显著变化。认识到这一点对于建立合理期望、避免过度宣传和误解非常重要。

六、总结

综上所述,自动反转拍以其标准化、便捷化的优势,成为了视觉训练领域的一项有益补充。然而,工具的价值在于如何科学使用。我们强调,任何视觉训练都应在专业视光师或眼科医生的评估和指导下进行,根据个体情况‘量体裁衣’,才能安全有效地改善视觉功能,避免误区。

科普声明

本文为科普教育,不能替代专业医疗诊断和治疗。该等信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,具体方案请务必遵从眼科医生的指导。

图片版权声明

本文配图主要来源网络,如有侵权请联系删除。