摘要

本文系统分析近期三项前瞻性临床研究,聚焦不同襻型人工晶状体在近视/散光合并白内障患者中的临床表现。通过对总计264眼的手术数据分析,从旋转稳定性、偏心控制、视觉质量及囊袋相容性等多维度进行评估,为临床决策提供循证依据。

研究背景

我国近视患病率持续攀升,合并白内障或散光的近视患者数量显著增加。这类患者普遍存在眼轴延长(AL>24.5mm)、悬韧带松弛、玻璃体液化等复杂的眼部解剖结构特征,对术后视觉质量和稳定性要求更高。人工晶状体襻型设计作为影响术后长期效果的关键因素,其选择策略值得深入探讨。

研究进展与数据分析

研究一:不同襻型多焦点IOL在近视眼中的表现特征

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院卢奕教授、竺向佳教授团队开展的前瞻性随机对照研究[1],纳入122例白内障患者的122只眼,其中近视组(AL>24.5mm)64例,非近视组(21.0mm<AL≤24.5mm)58例。两组分别随机植入平板四襻AT LISA tri 839MP或C襻IOL,术后随访3个月。

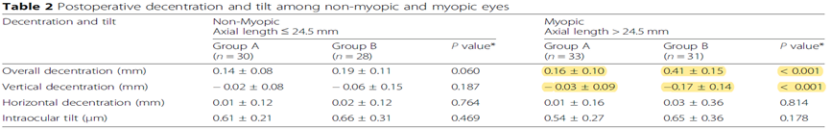

具体研究数据:

(1)偏心测量:平板四襻组整体偏心量为0.15±0.09mm,显著低于C襻组的0.31±0.17mm(P<0.001);垂直偏心方面,平板四襻组为-0.03±0.08mm,C襻组为-0.12±0.15mm(P<0.001)

近视亚组分析:在AL>24.5mm的患者中,平板四襻组整体偏心量为0.16±0.10mm,C襻组为0.41±0.15mm(P<0.001)

表1 术后3月两组患者偏心和倾斜

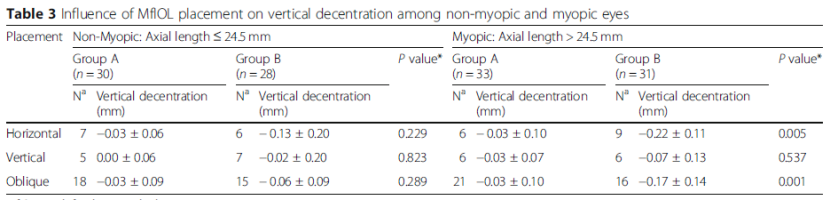

(2)放置方向影响:在非近视眼中,不论何种放置方式,两组IOL的垂直偏心均无显著差异;但在近视眼中,当IOL水平或斜向放置时,近视眼中平板四襻组的垂直偏心显著小于C襻组(P<0.05)

表2 不同放置方式对垂直偏心的影响

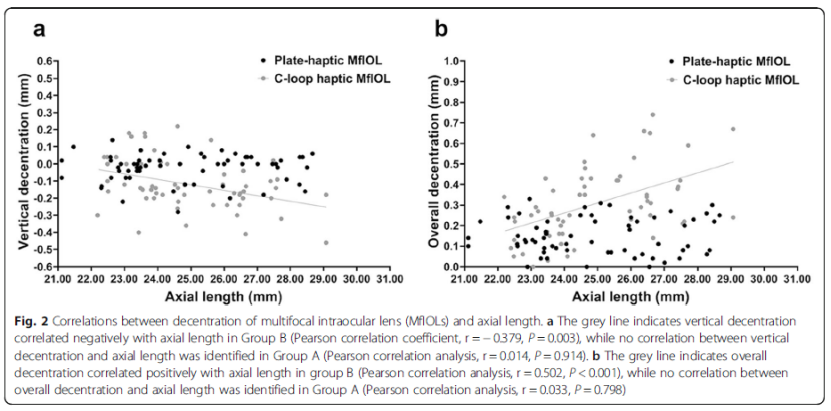

(3)相关性分析:C襻组眼轴与IOL垂直偏心呈显著负相关(r=-0.379;P=0.003),平板四襻组无此相关性

图1 多焦点IOL偏心与眼轴的相关性

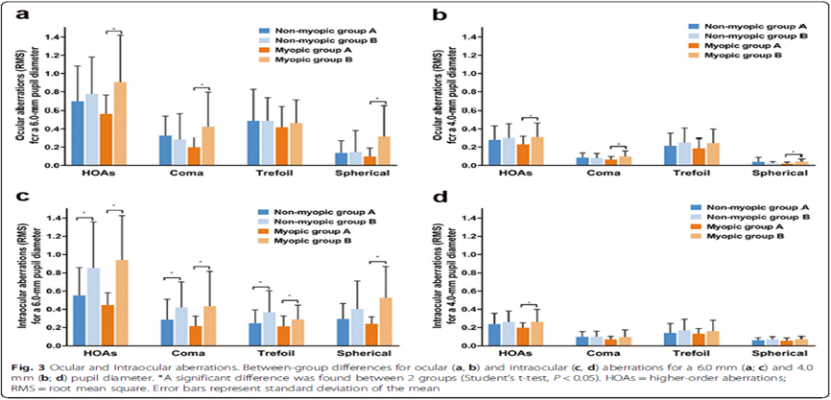

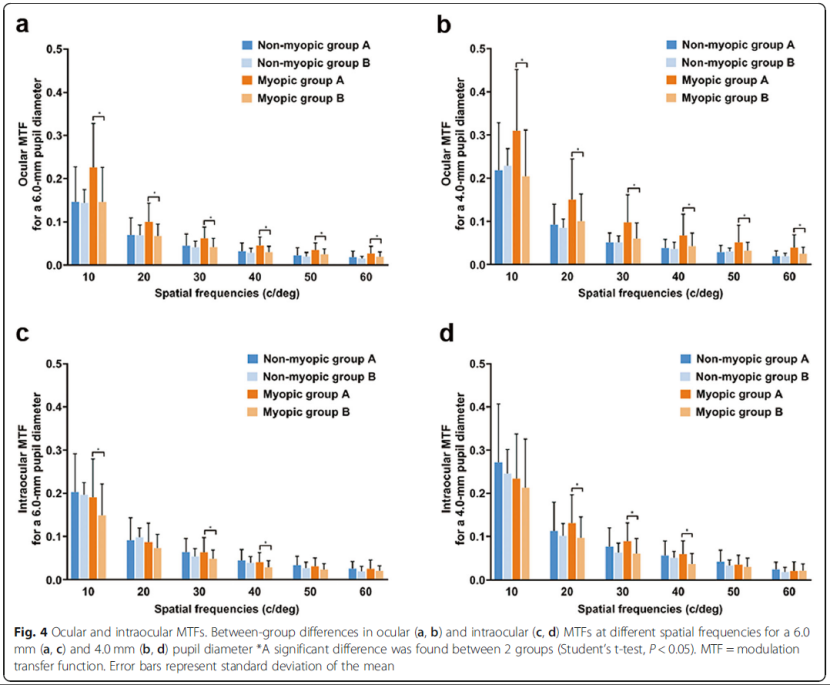

(4)视觉质量指标:6mm瞳孔下,平板四襻组总高阶像差、彗差、三叶草差和球差均低于C襻组;各空间频率上的全眼MTF值显著高于C襻组

图2 术后3月两组患者全眼和眼内像差

图3 术后3月两组患者全眼和眼内MTF值

研究结论:

本研究数据显示,在近视合并白内障患者中,平板四襻多焦点IOL在偏心控制方面表现出优于C襻设计的测量结果,且偏心程度与眼轴延长无显著相关性,同时在像差控制和光学质量方面显示出相对优势。

研究二:散光矫正型IOL旋转稳定性研究

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院的卢奕教授、竺向佳教授团队针对合并近视(AL>24.5mm)和散光的白内障患者的研究[2],纳入62例(62眼)患者,随机分为C襻IOL组(31眼)和平板四襻AT TORBI 709M组(31眼),术后3个月评估旋转稳定性。

详细研究结果:

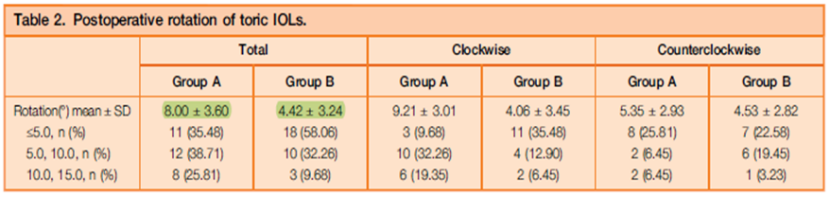

(1)旋转稳定性:平板四襻组平均旋转度为4.42±3.24°,显著低于C襻组的8.00±3.60°(P<0.05)

表3 术后3月旋转度(A组C襻,B组平板四襻)

(2)视力结果:平板四襻组裸眼远视力为0.29±0.19 logMAR,C襻组为0.39±0.20 logMAR

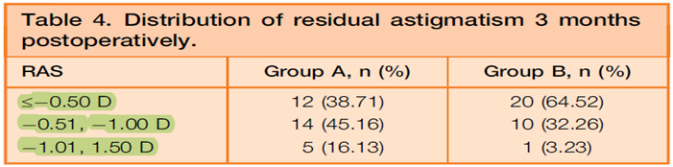

(3)残余散光:平板四襻组残余散光为0.51±0.29 D,C襻组为0.76±0.30 D;残余散光≤0.50D的患者比例,平板四襻组为64.52%,C襻组为38.71%

表4 残余散光(A组C襻,B组平板襻)

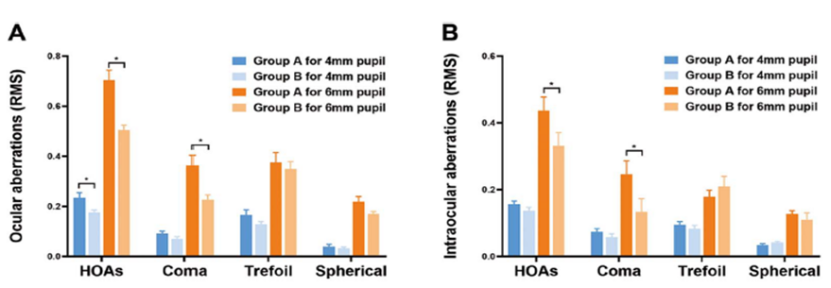

(4)像差分析:6mm瞳孔直径下,平板四襻组的总高阶像差和总彗差显著低于C襻组

图4 高阶像差

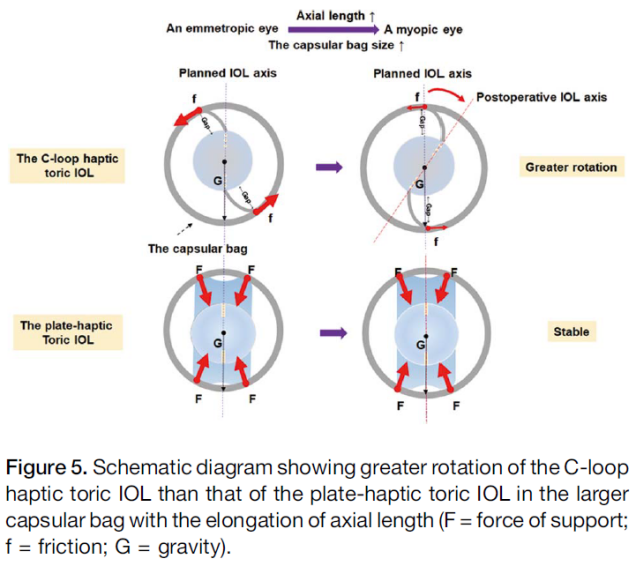

图5 长眼轴大囊袋时,不同襻型的旋转情况

研究结论:

研究数据表明,在近视合并散光的白内障患者中,平板四襻Toric IOL比C襻设计具有更好的旋转稳定性,残余散光度数更小,且高阶像差数值更低,在散光矫正准确性和视觉质量方面显示出相对优势。

研究三:撕囊口性状对不同襻型IOL术后稳定性影响研究

中国医科大学附属第四医院张劲松教授团队的前瞻性队列研究(2023),纳入80眼患者,其中40眼植入平板四襻CT ASPHINA 509M,40眼植入C襻人工晶状体,随访3个月。

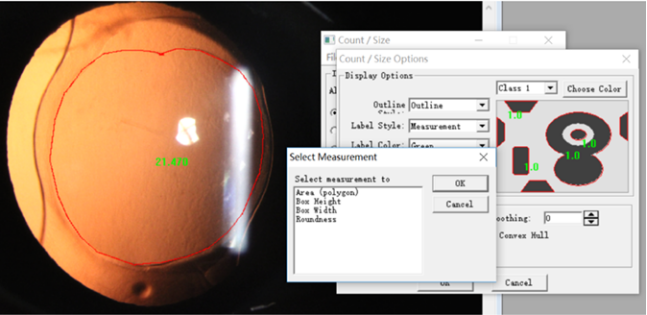

图6 借助 Image-Pro-Plus 6.0分析撕囊口的参数

研究发现:

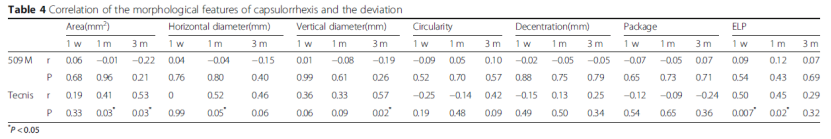

(1)屈光稳定性:平板四襻组术后屈光偏差与撕囊口面积、直径、圆度、偏心度和包裹度等参数均无显著相关性;C襻组术后屈光偏差与撕囊口面积、垂直直径显著相关(r=0.42,P<0.05)

表5 两组术后屈光偏差与撕囊口形态特征的相关性

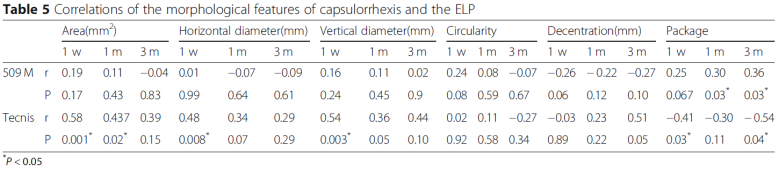

(2)ELP稳定性:平板四襻组术后有效晶状体位置与撕囊口参数无显著相关性;C襻组术后早期ELP与撕囊口面积、水平直径、垂直直径显著相关(r=0.38-0.45,P<0.05)

表6 两组术后ELP与撕囊口形态特征的相关性

临床意义:研究结果提示平板四襻设计在不同囊袋条件下可能表现出更稳定的生物学位置

研究结论:

本研究结果显示,平板四襻IOL术后屈光状态和有效晶状体位置与撕囊口参数无显著相关性,而C襻IOL的术后稳定性受撕囊口特征影响较大,提示平板四襻设计可能对不同囊袋条件具有更好的适应性。

讨论与临床意义

综合三项研究共计264眼的数据分析,不同襻型IOL在近视和散光合并白内障患者中展现出不同的临床特性。现有证据表明,平板四襻设计在旋转稳定性(平均旋转度4.42° vs 8.00°)、偏心控制(整体偏心0.15mm vs 0.31mm)方面显示出测量数据上的优势,这可能与其对称性设计和囊袋力学分布特性有关。

在视觉质量方面,研究数据显示平板四襻设计在像差控制(总高阶像差降低23%-35%)和调制传递函数(各空间频率提高15%-30%)方面具有统计学差异。对于合并散光的患者,平板四襻Toric IOL在旋转稳定性方面的特性可能有助于提高散光矫正的精确性。

研究局限与展望

当前研究存在样本量相对有限、随访时间较短(最长3个月)、缺乏不同品牌间的对比等局限性。临床实践中,IOL选择需综合考虑患者眼部解剖特征、术者技术特点和可用产品特性。未来需要更多大样本、多中心、长期随访的研究来验证不同襻型设计的长期临床表现。

结论

基于现有临床研究数据,不同襻型IOL在复杂白内障手术中表现出不同的技术特点。平板四襻设计在旋转稳定性、偏心控制和囊袋相容性方面的测量数据为临床治疗提供了有益参考。术者应结合患者具体情况和自身技术特点,基于循证医学证据个体化选择最合适的IOL设计方案。

免责申明:本文仅作为学术讨论,不构成任何产品推荐。临床决策需结合患者具体情况和可用医疗资源。