你能想象,我们身体中竟然有个部位,可以用这八个字来形容吗?

可能很难猜到它在哪,但它在我们的生活中却扮演着举足轻重的角色。

如果有一天它出了问题,那等待我们的,绝对是无法忽视的麻烦事。

想到了吗?谜底揭晓,这个部位就是我们的——

视网膜。

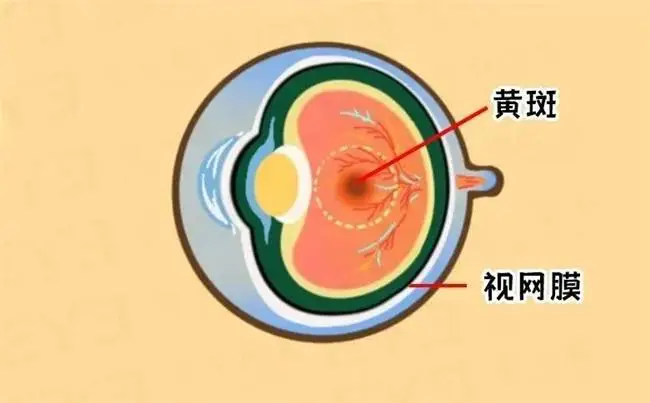

就像葡萄皮包裹果肉一样,视网膜也“兜住”了眼球

虽然“轻”“薄”,但视网膜一直在自己的位置上发光发热。

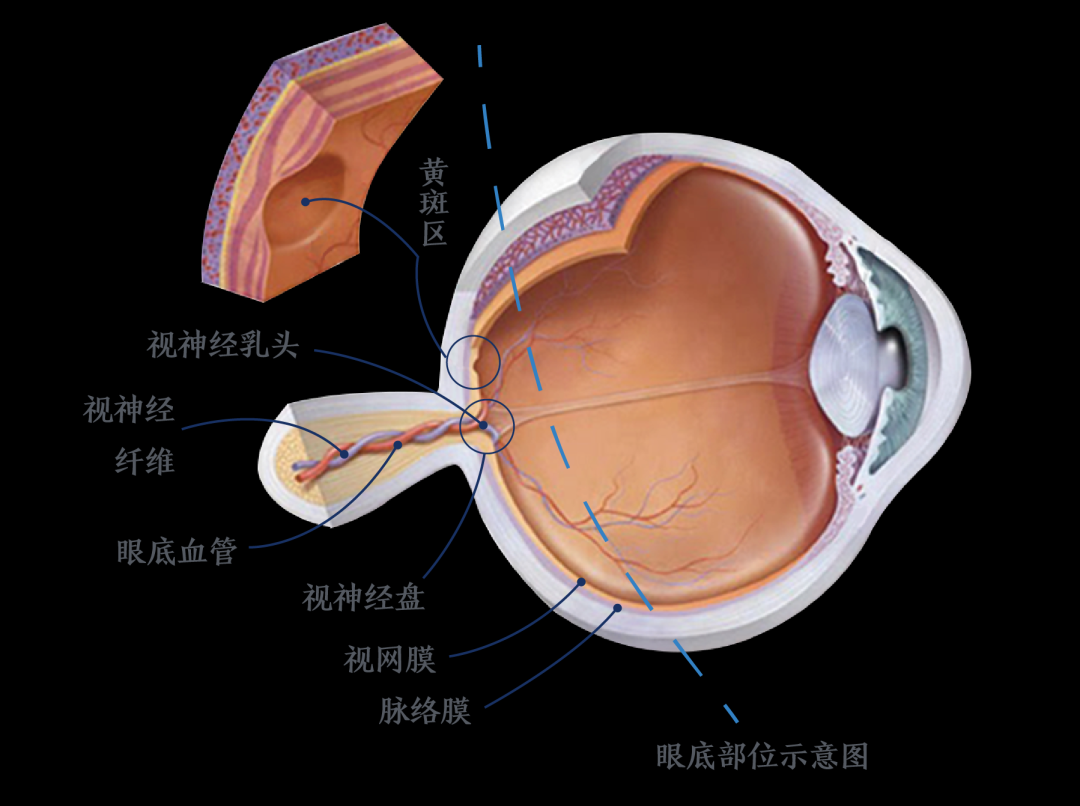

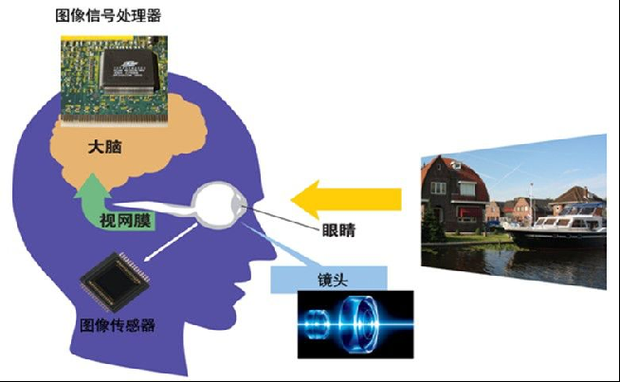

它位于眼球的最内层,从视神经出口处延伸到睫状体的后缘,是一个将环境图像转换为神经脉冲的场所,神经脉冲通过视神经传输到大脑进行解释和分析。

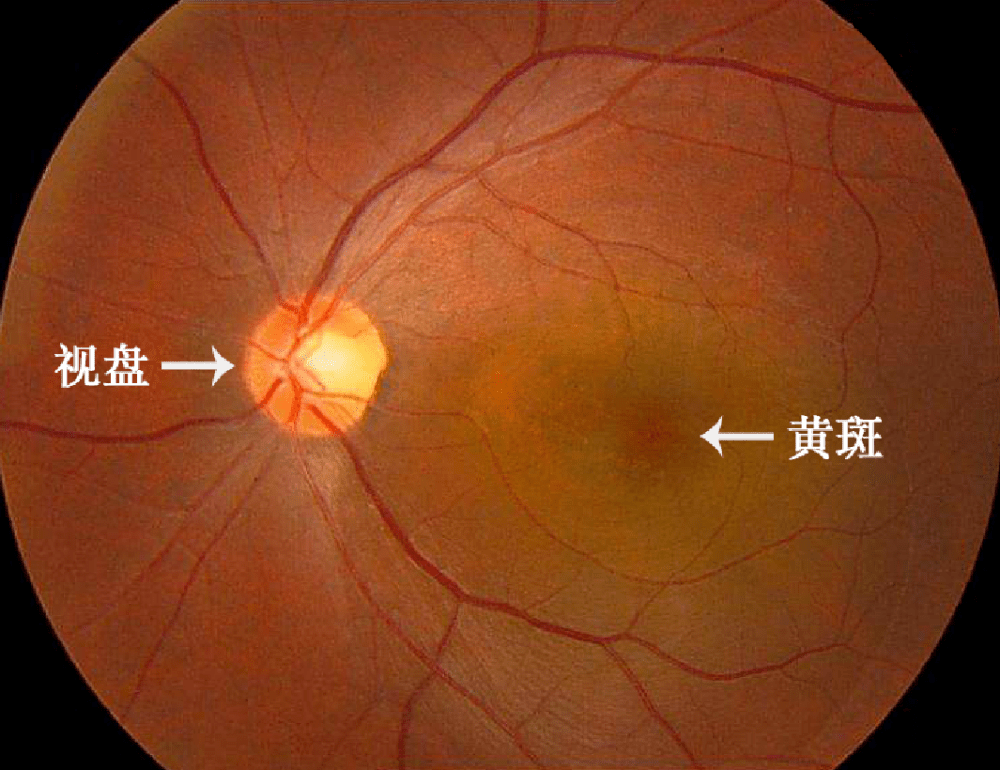

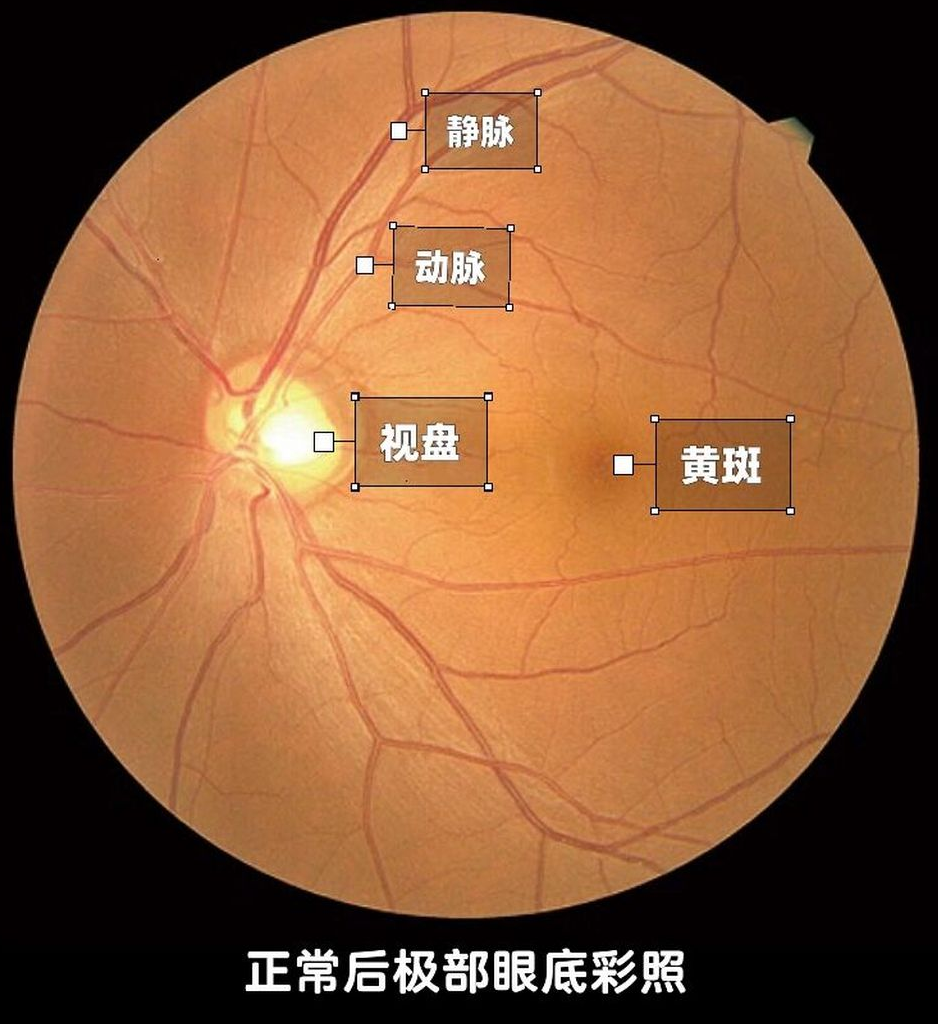

黄斑是位于视网膜后层中心的区域,直径约5.5毫米,相当于一颗绿豆大小,黄斑中心有一个浅凹,称为中央凹,中央凹直径仅1.5毫米,相当于一颗芝麻大小,这块区域虽然很小,但却含有最多的感光细胞,视觉敏感度最高,色觉分辨率最强。

而视盘位于黄斑鼻侧(内侧)3毫米处,是视神经离开眼睛的部位。跟黄斑正好相反,视盘不包含任何感光细胞,当然也就看不到任何东西,这个位置被称为眼睛的盲点。

健康的视网膜有一套有条不紊的工作流程:

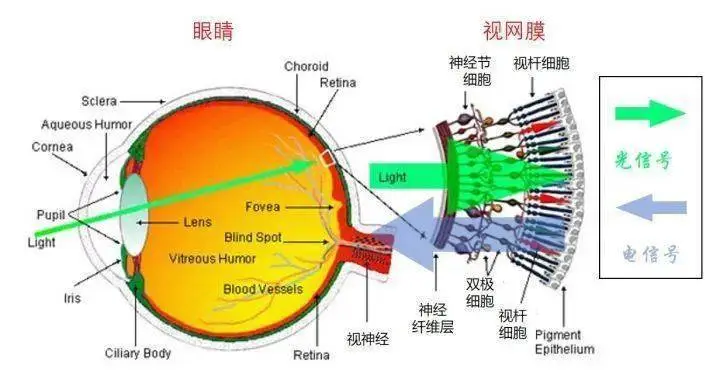

光信号转化

视网膜上的感光细胞(视杆细胞和视锥细胞)捕捉外界的光信息,并将其转化为电信号。这是视觉感知的第一步。

视觉信息处理

转化后的电信号通过视网膜内的神经细胞网络进行进一步的处理和整合,然后通过视神经传导至大脑枕叶皮质中枢,进行更高级的视觉信息处理,包括图像的分析、识别和理解。

维持视力

视网膜通过不断接收和处理光信号,维持了我们的视力。它是视觉感知和传递的关键器官。

保护视网膜细胞

视网膜还能分泌一种特殊的蛋白质,抑制氧化应激反应,减少自由基损伤,从而起到保护视网膜细胞的作用。

视网膜的结构和功能高度专业化,它们共同协作完成了从光信号到电信号的转化、视觉信息的处理和传递以及视力的维持等重要任务。这些功能对于人类感知和理解外部世界具有至关重要的意义。

我们无法窥见视网膜的形态,但如今通过先进的眼科设备,我们也能给视网膜照个相,发现它存在的一些“不对劲”的地方。

一般而言,视网膜常见的病变有以下6种:

“

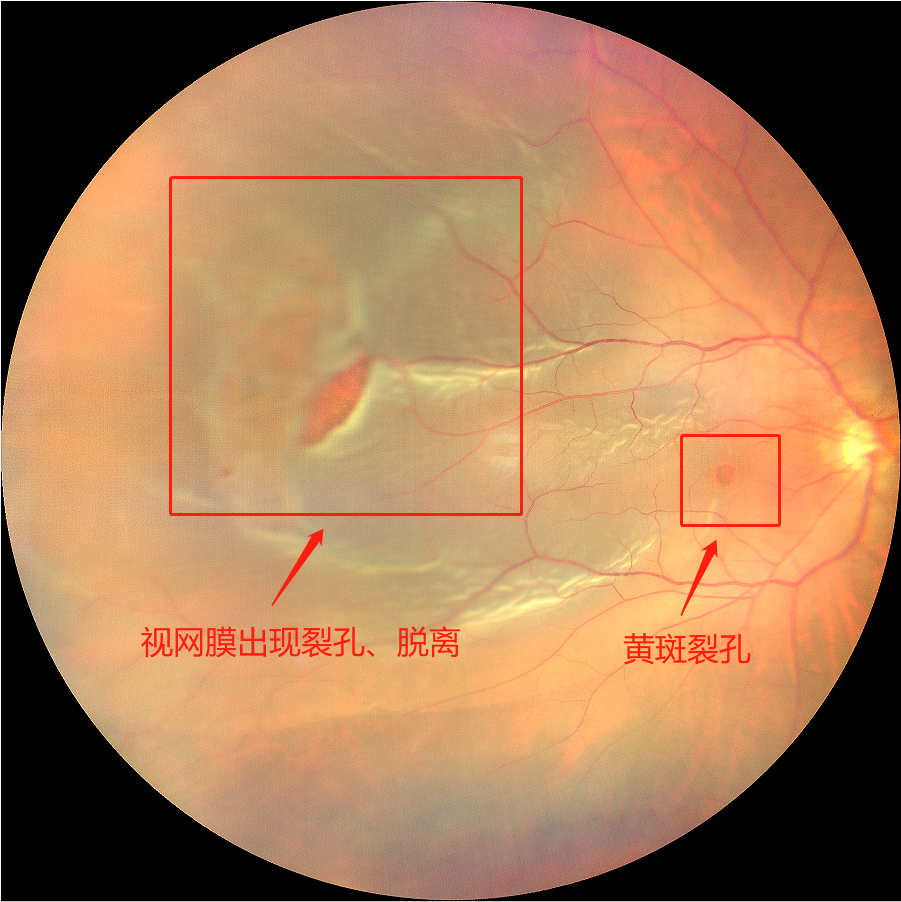

1.视网膜变性、裂孔乃至脱离

▶病因:玻璃体牵拉引起视网膜撕裂孔,最常见于玻璃体变性液化和后脱离时。其它视网膜裂孔可由发育性,退行性异常或外伤导致。

▶建议:根据病情可进行预防性激光治疗,封闭变性或裂孔区,预防视网膜脱离。

“

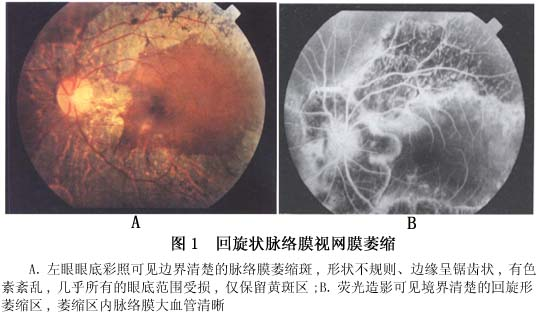

2.视网膜萎缩

▶病因:各种病变损害视网膜视神经造成的不同程度的视力及视野损害。先天性病因有视网膜色素变性、遗传性视网膜视神经疾病,后天性可因感染,营养不良,外伤,药物中毒,颅内肿瘤,青光眼等其他病继发导致。

▶建议:对于初期视网膜萎缩患者,可使用促进视网膜神经组织恢复的药物,扩血管药物和中成药也可改善视网膜血液循环,缓解萎缩症状。当视网膜萎缩伴随视网膜变性、出现视网膜裂孔,激光治疗可以有效防止视网膜脱落。

而当药物和激光治疗都无法控制病情的时候,可能需要进行视网膜重建手术,如植入人工视网膜或视网膜干细胞移植,以期恢复视网膜功能。

“

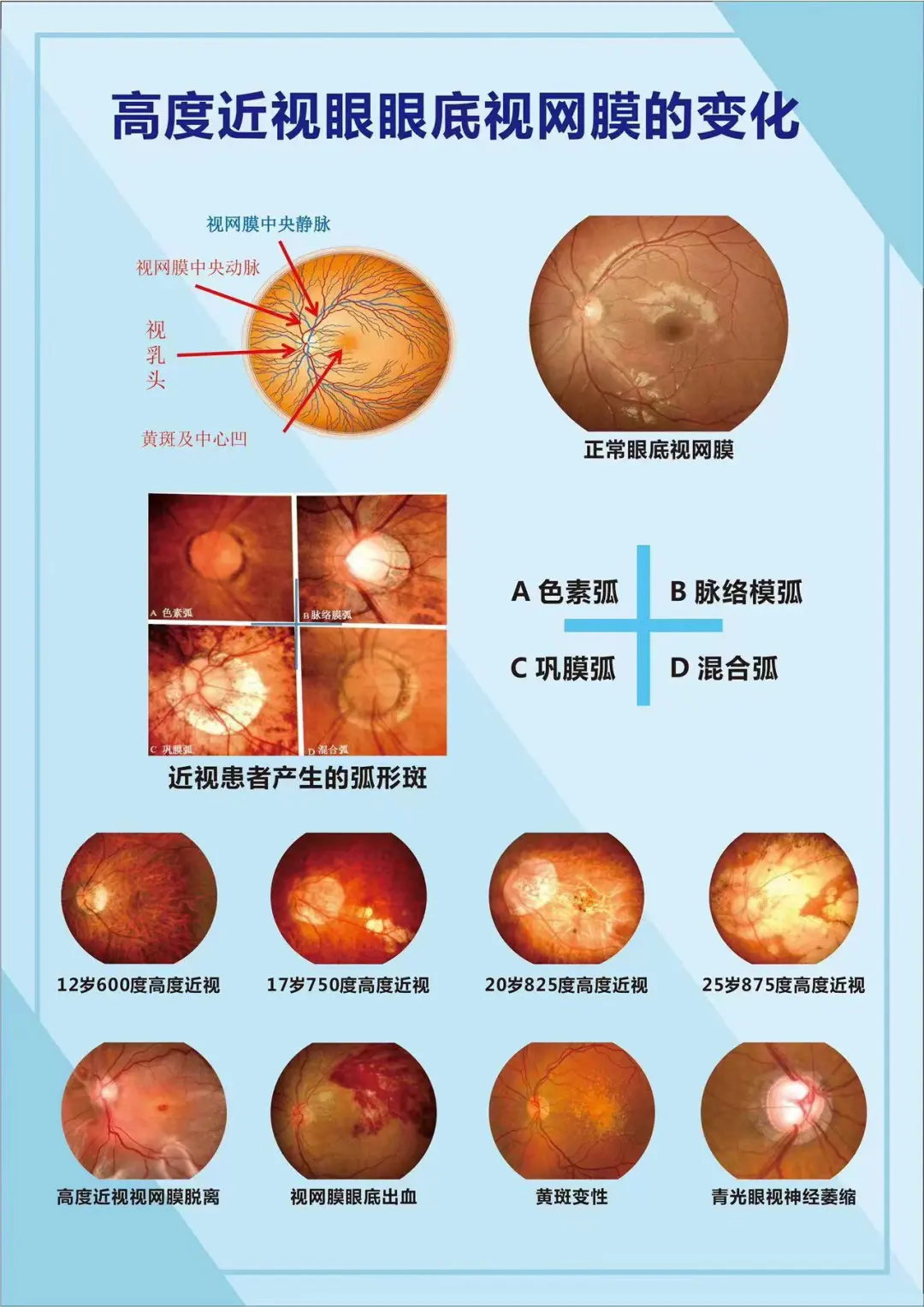

3.高度近视视网膜病变

▶病因:近视度数超过600度可称为高度近视。与普通的近视不同,高度近视眼球被拉长,更容易引起各种眼底的并发症,包括视网膜脉络膜萎缩,视网膜变性、裂孔,视网膜脱离,黄斑出血等,严重可致失明。

▶建议:注意避免剧烈运动及碰撞眼球,定期到医院进行详细的眼底检查,如发现眼底变性或裂孔可及早进行激光治疗。

“

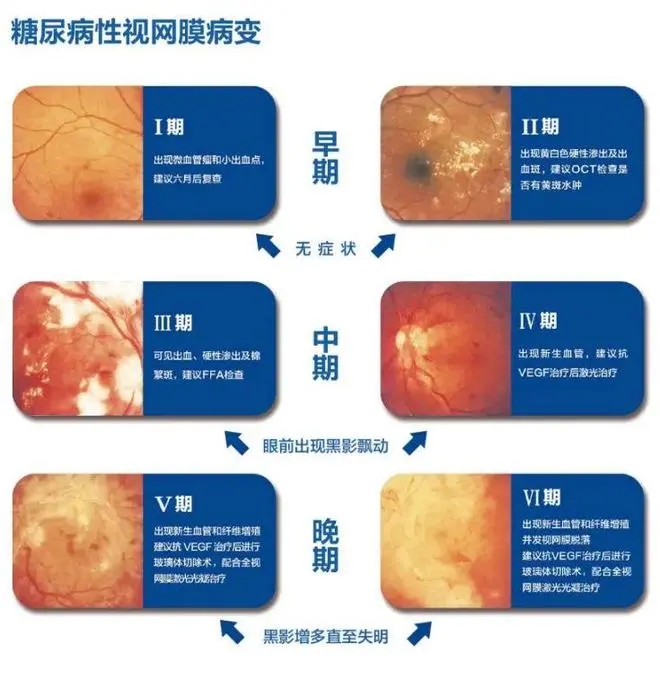

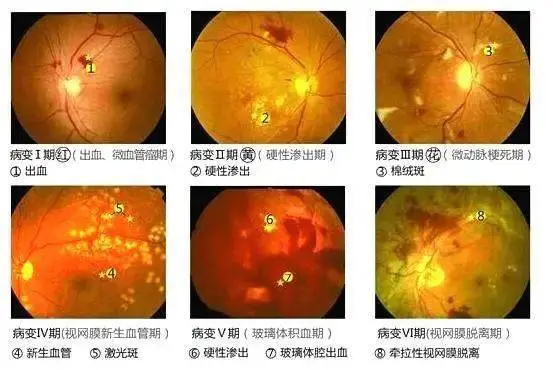

4.糖尿病视网膜病变

▶病因:糖尿病导致视网膜微血管损害所引起的眼底病变,是一种影响视力甚至致盲的慢性进行性疾病。糖尿病病程越长、血糖控制越差,糖尿病视网膜病变机率越大。

▶建议:一旦确诊糖尿病视网膜病变,应根据医嘱和病变严重程度定期复查眼底。发现眼底异常,及时有效的治疗可以延缓糖尿病视网膜病变的进展,改善黄斑水肿。治疗方法包括视网膜激光光凝、玻璃体腔注药和玻璃体切除术,具体的治疗方法因病情而异。最关键的还有控制血糖、血压、血脂,保持健康良好的生活方式,如清淡饮食、适量运动、戒烟等。

“

5.高血压视网膜病变

▶病因:持续升高的血压可损害眼底动脉、视网膜、视神经,造成眼底视网膜小动脉硬化、视网膜出血和渗出、视网膜中央动脉或静脉阻塞、视盘水肿、黄斑变性等,导致视力下降,严重者失明。

▶建议:定期进行眼底检查,早期发现和诊治可以减少疾病对视网膜的损伤,避免失明。血压控制良好,能减少眼底病变的发病率。

“

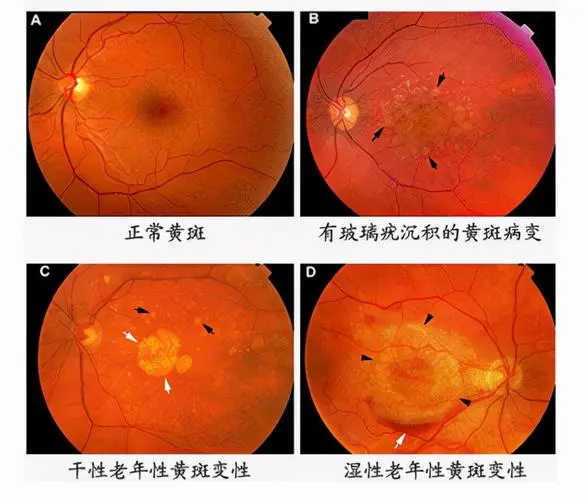

6.老年黄斑变性

▶病因:随着年龄的增大,双眼先后发病或同时发病,是当前50岁以上人群致盲的主要原因之一,可能与年龄、慢性光损伤、营养缺乏、吸烟、遗传等因素有关。50岁以上老年人、有糖尿病史、高血压史、高胆固醇血症人群都是老年黄斑变性的高发人群。

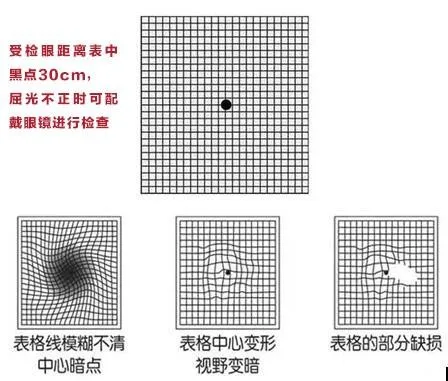

▶建议:国际老年性黄斑变性联盟建议55岁以上的人群每年定期接受一次眼底检查。在家可以使用阿姆斯勒表(如下图)进行自测,快速筛查有无黄斑疾病。年龄相关性黄斑变性可以根据它的分型和程度选择不同的干预措施,如补充相关营养素、打针(抗VEGF药物)等。