“

2020年10月16日,第十九届全国角膜及眼表疾病学术大会暨第十二届全国角膜屈光手术年会(CCCRS2020)在南京顺利举行。

山东省眼科医院院长、山东省眼科研究所所长、山东省眼科学重点实验室主任史伟云教授进行了《中国角膜病诊疗技术发展70年》的精彩学术演讲。

”

新中国成立以来,角膜病的诊疗技术得到快速发展。在感染性角膜病诊疗、手术技术发展、眼库建设、角膜相关检査设备等方面,均取得了巨大进步,使得我国角膜病从新中国成立初期的首位致盲性眼病下降为第2位。在第十九届全国角膜及眼表疾病学术大会暨第十二届全国角膜屈光手术年会上,山东省眼科研究所史伟云教授百忙之中拨冗接受了眼健康管家的专访,为大家详细介绍角膜病、我国角膜病诊疗技术的进展和存在的不足。

什么是角膜病?

角膜是眼球前部一层高度透明的组织,一旦受损或混浊,会引起视力模糊、减退甚至失明。角膜病是指发生在眼部黑眼球部分的病变,是一大类疾病的统称。例如常见的有角膜炎、角膜营养不良、圆锥角膜和角膜肿瘤等。

造成角膜疾病的原因非常多,如先天性因素,有些婴儿的角膜出生就是不透明的;后天的感染性角膜病,特别是外伤造成的感染,如细菌、真菌感染,还有我们劳动过程中的外伤造成的角膜病;一些自身免疫性疾病,如糖尿病的病人时间长了,角膜神经会造成问题,类风湿关节炎的病人,角膜会不明原因的出现溶解。

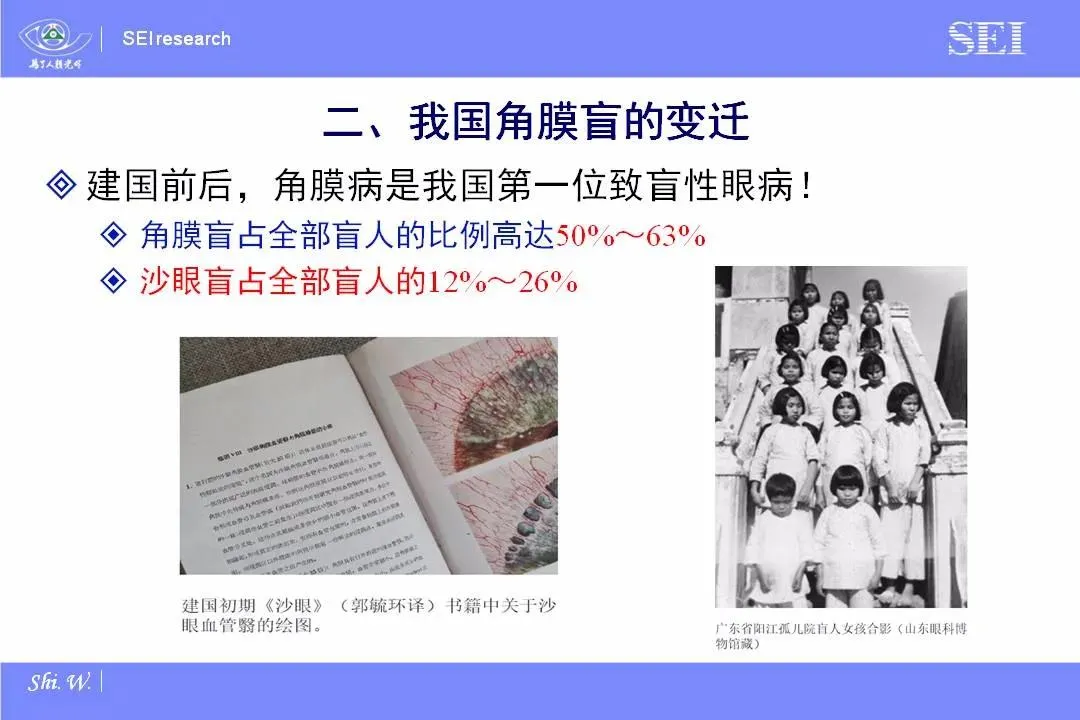

中国角膜盲的变迁

史伟云教授介绍,新中国成立前后,我国的医疗卫生条件限制,角膜病是我国最主要的致盲性眼病。其中沙眼是我国角膜盲的重要致病原因之一,沙眼盲占全部盲人的12%-26%。

图片来源:山东省眼科医院公众号

新中国成立后我国医疗卫生条件得到不断改善,沙眼的致盲比例逐渐降低。此外,角膜病诊疗技术的提高和角膜移植手术的逐步开展,角膜盲的比例也随之降低。尽管角膜盲目前已经退居我国致盲性眼病第2位,但是由于目前我国治疗角膜盲的角膜移植手术供体角膜非常紧缺,能够独立完成手术的医师少,手术培养周期长,因此角膜盲在我国相当长的一段时间内将仍占有较大比例,角膜盲复明道路任重而道远。

图片来源:山东省眼科医院公众号

中国角膜病诊疗技术的进展

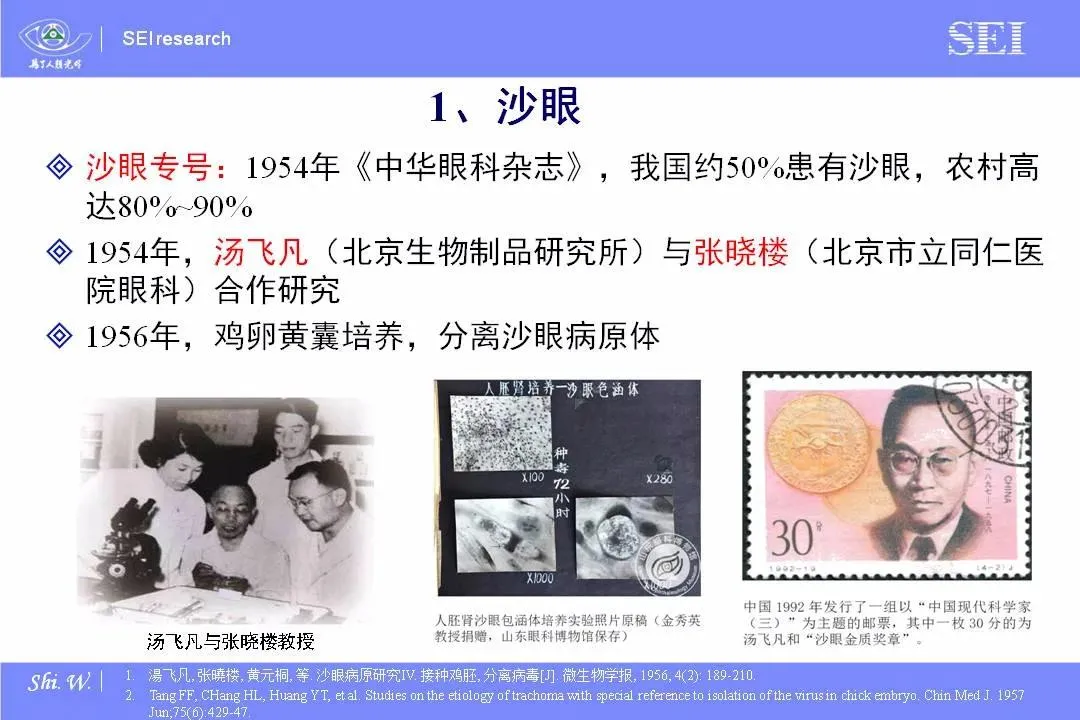

1.沙眼

沙眼作为新中国成立初期重要的致盲性眼病,除了与卫生条件差有关外,全球未发现沙眼的病原体也是关键。汤飞凡和张晓楼等在鸡卵黄囊中成功分离培养出沙眼衣原体。沙眼衣原体的发现及其相关研究为防控沙眼提供了科学依据。

图片来源:山东省眼科医院公众号

截至2014年,我国活动致盲性沙眼、沙眼性倒睫的患病率分别为0.196%、0.002%,达到世界卫生组织根治沙眼的要求,这也意味着沙眼在我国不再是公共卫生问题。

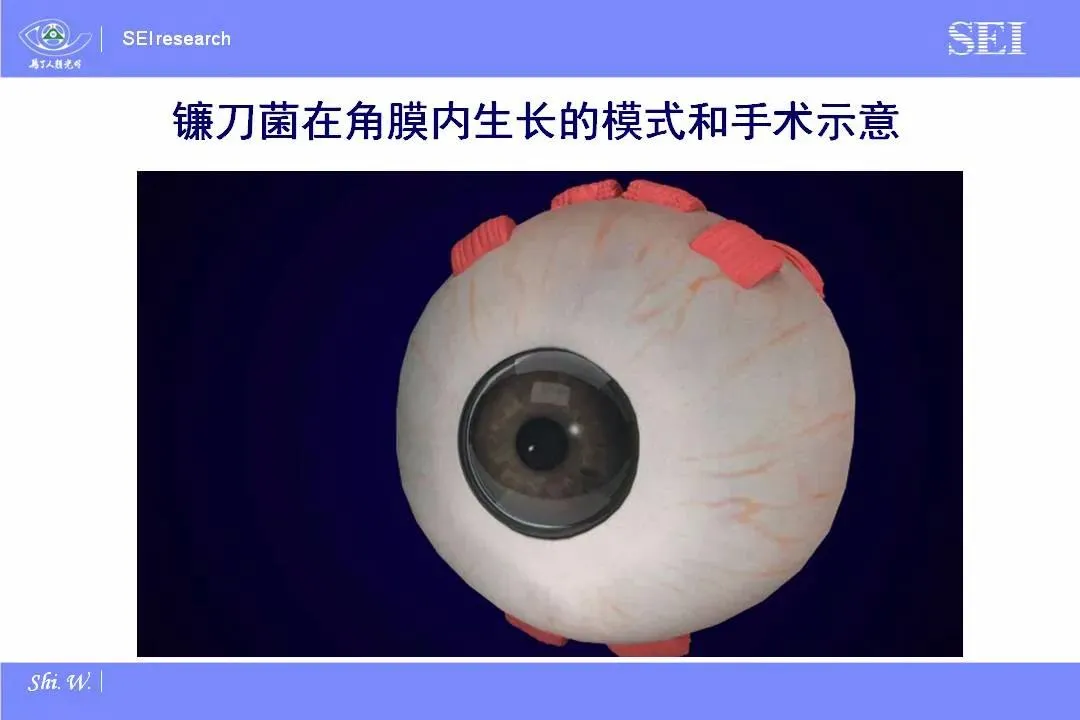

2.真菌性角膜炎

真菌性角膜炎是我国重要的致盲性角膜病。药物无法控制的真菌性角膜炎一直是板层角膜移植术(lamellar keratoplasty,LK)的禁忌证,而经典的手术治疗方式是穿透性角膜移植术(penetrating keratoplasty,PK),但是这种手术的术后并发症多,移植之后会出现免疫排斥的情况。

随着研究的深入,真菌性角膜的手术治疗出现创新,主要体现在LK得到推广应用。以往认为真菌菌丝在角膜内为垂直生长,谢立信团队进行了大量的临床和基础研究,发现占我国真菌感染60%以上的镰刀菌在角膜内为水平生长,占我国真菌感染约10%的曲霉菌为垂直生长,由此提出了LK是治疗真菌性角膜炎的主要手术方式的创新理论。临床实践也证明真菌性角膜炎行LK后复发的风险与传统PK相当,而术后免疫排斥反应的发生率却显著降低。

图片来源:山东省眼科医院公众号

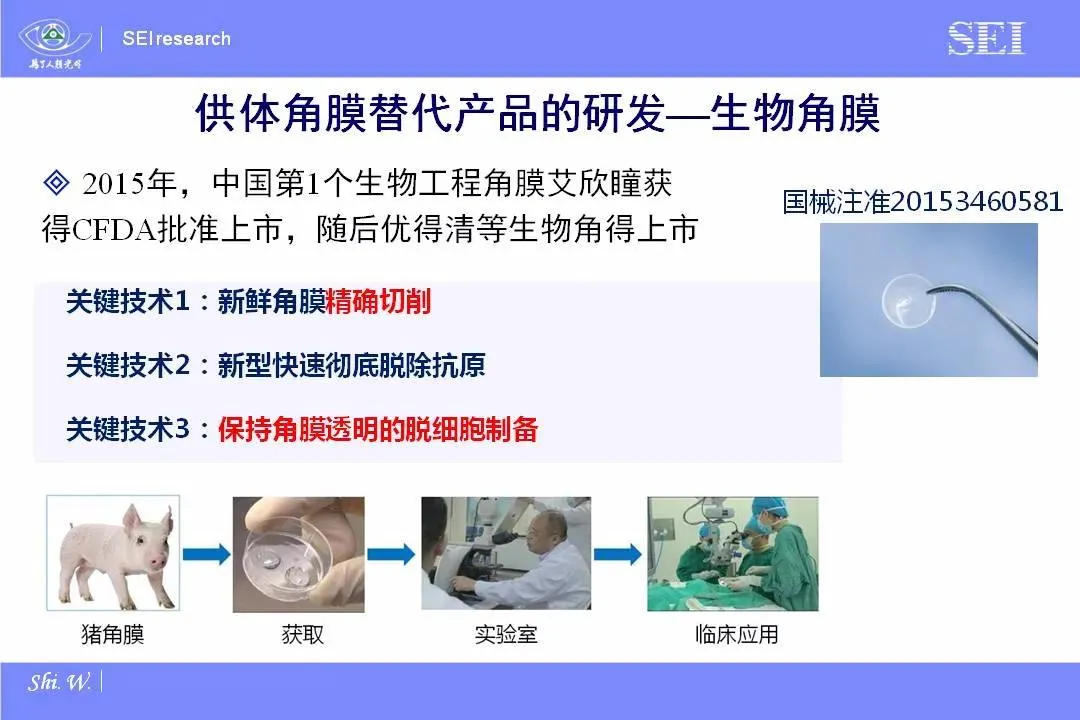

3.角膜替代产品的研发

我国的角膜捐献率极低,因缺乏法律的支持,缺乏应有的宣传和大众的理解,每年提供的角膜数量严重不足。据统计,我国因角膜盲患者超过300万人,而每年做角膜移植手术的病人不到1万例,很多角膜患者只能在黑暗中等待。

在这种情况下,用猪眼角膜制成的生物工程角膜,为角膜盲患者带来复明的希望。用于角膜移植的猪角膜必须经过特殊工艺处理,需去除角膜中的细胞、杂蛋白等抗原的同时,还要保持角膜的透明性。

图片来源:山东省眼科医院公众号

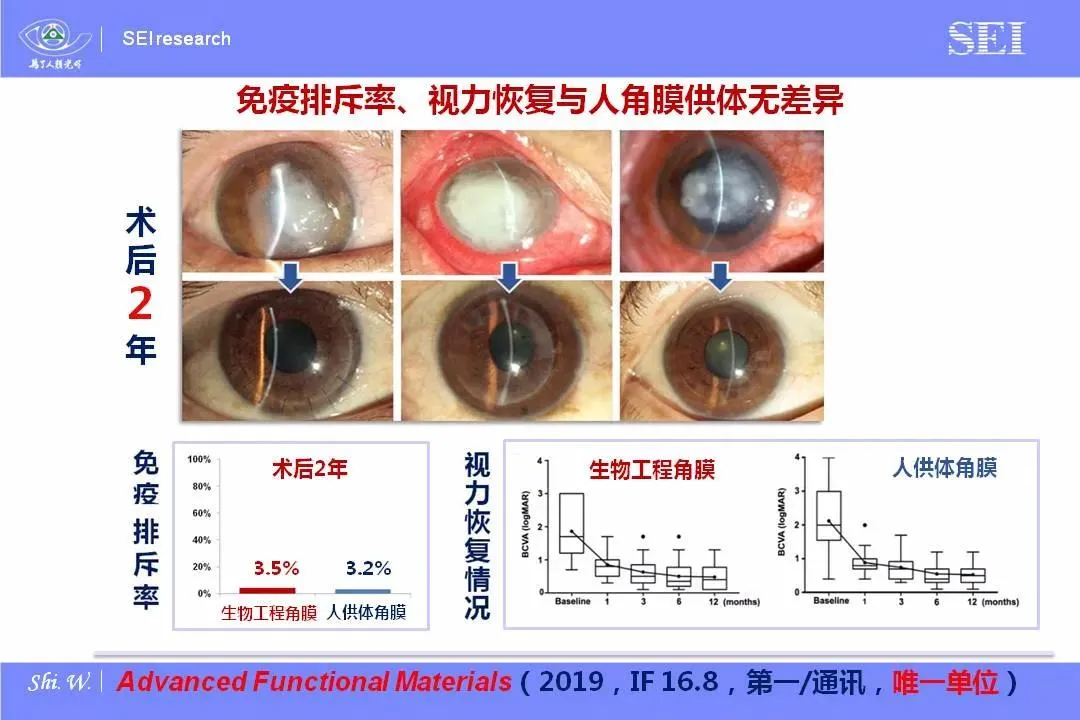

猪角膜具备十分好的生物相容性,患者移植后,可以逐渐与自己原有的角膜组织融合,并随着自身细胞的迁入改建,移植角膜逐渐透明,患者视力逐渐恢复。

图片来源:山东省眼科医院公众号

中国角膜病诊疗技术的不足

史伟云教授表示,目前临床使用的比较顶尖的角膜检查设备基本上都是进口的,国产的角膜检查设备的临床占有率仍非常低,这需要国家扶持企业去做科研和公关,推进国产医疗设备发展。

引用:史伟云,高华.中国角膜病诊疗技术70年发展回顾[J].中华眼科杂志,2020,56(6):401-408.