眼科手术,作为极其精细的外科领域,长久以来一直面临着技术与操作精度的双重挑战。手术中的微小震颤、手术视野的限制,以及操作精度的局限性,常常是影响手术效果的关键因素。随着机器人技术的快速发展,眼科手术的“智能化”与“精细化”不再是空想,而是逐步走向现实。

近日,昂泰微精医疗科技(上海)有限公司(简称:“昂泰微精”)宣布完成数亿元B轮融资。本轮融资由产业资本与知名投资机构共同参与,春木资本担任独家财务顾问。资金将主要用于巩固核心产品技术优势、完善显微机器人系列产品生态、加速临床注册进程以及推动国际化市场布局。

昂泰微精的核心产品主要包括三款手术机器人:通用型显微外科机器人、眼科手术机器人和经胃肠镜机器人。

通用型显微外科机器人可覆盖耳鼻喉、神经外科、血管外科、整形外科等多个外科领域,辅助现有医疗机器人完成对精密度要求较高的术式;

眼科手术机器人已完成注册临床,正式进入注册上市的关键阶段,能够有效滤除人手生理颤抖,满足眼底高精度手术的操作要求;

经胃肠镜机器人处于研发及报证阶段。

资本的注入将进一步加速其在高精度眼科手术机器人领域的技术创新与市场布局,为未来眼科手术的精细化与智能化奠定了坚实基础。

#昂泰微精眼科手术机器人

昂泰微精的眼科手术机器人具有以下特点:

高精度操作

实现亚微米级单步运动精度,有效滤除人手生理颤抖(约100微米),满足眼底高精度手术需求,如白内障手术中的精准撕囊、晶状体摘除,以及视网膜手术中的精细修复等,显著降低手术并发症风险。

柔性微机构与控制算法

集成高精度控制算法与柔性微机构,支持全程无抖动操作,适配狭小手术空间,帮助医生突破生理极限,缩短学习曲线,提高手术成功率。

7自由度腕式关节设计

配备7自由度腕式关节,前端器械直径小于3mm,可灵活进入眼内微小空间,完成0.3mm以下血管、淋巴管与神经的吻合操作,适应复杂眼底手术需求。

临床验证与合作

已完成注册临床试验,与上海第九人民医院、宁波第六人民医院等三级医疗机构合作,推动技术落地与优化,临床应用案例覆盖多种眼科手术场景。

技术自主与创新

自主研发底层零部件、伺服系统及耗材组件,打破关键技术进口依赖,形成从底层技术到临床应用的完整创新链。

#产品市场现状

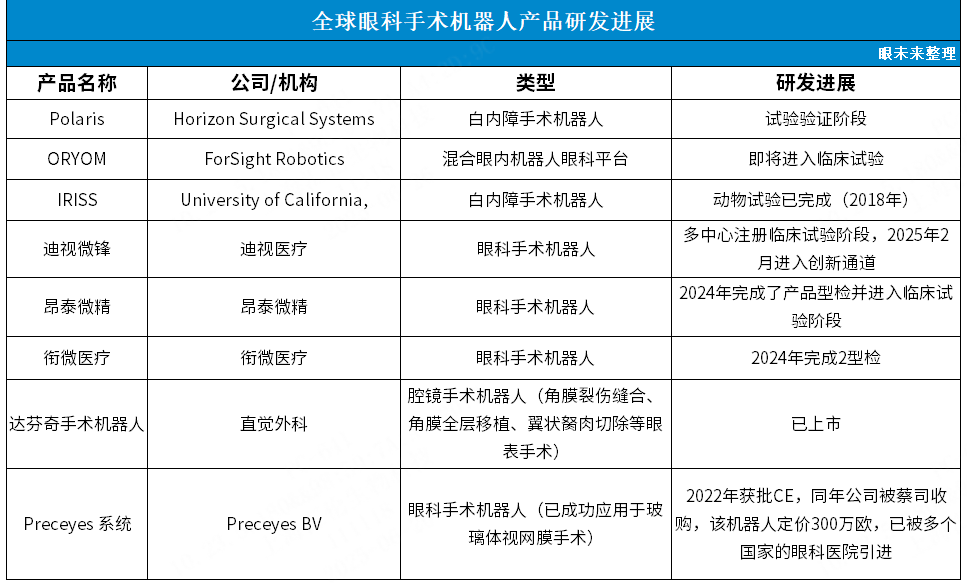

尽管眼科手术因其精细和复杂性使得机器人技术在该领域的应用相对滞后,但国际上已有一些眼科手术辅助机器人系统开始显现其潜力。

例如,达芬奇手术机器人能够执行角膜缝合、角膜移植和翼状胬肉切除等眼表手术;荷兰Preceyes BV公司开发的眼科手术机器人已在玻璃体视网膜手术中得到应用;以色列ForSight公司的Oryom微型手术机器人平台拥有14个自由度的活动结构,几乎能够触及人眼的任何部位。

在中国,尽管起步较晚,眼科手术机器人领域也在迅速发展,相关入局者包括高校研发团队如中山大学,以及以衔微医疗、迪视医疗和昂泰微精为代表的创新企业。

中山大学中山眼科中心的林浩添教授团队通过跨学科融合和软硬件协同开发“5G远程微米级眼科手术机器人”。这款手术机器人拥有独特的串联并联机械臂结构,能够实现微米级精度的远程运动中心控制和末端重复定位。它还能模拟和替代人手操作,过滤手震颤,并通过5G远程通信技术实现跨时空限制的高精度手术操作。

衔微医疗自主研发的眼科手术机器人结合了先进的机器人机构、精密驱动技术、人工智能算法和先进控制技术,实现了从结构到算法的完全自主研发。初期研发主要针对视网膜下及视网膜血管的穿刺注药,2024年完成2型检,为相关适应症的眼科显微手术提供新的解决方案。

迪视医疗旗下“迪视微锋”是国内第一个进入多中心注册临床试验阶段的眼科手术机器人产品,并于2025年2月成为国内首个进入创新医疗器械特别审查“绿色通道”的眼科手术机器人。该系统实现了高达3微米的运动精度,成为目前全球精度最高的显微手术机器人之一。

但需要注意的是,从根本上说,机器人可以缩短医生教育的过程,但要获得临床医生和患者的信任,后续的商业化还有很多工作要做。

总而言之,随着技术的不断进步和应用的深入拓展,眼科手术机器人领域将迎来更广阔的发展前景。未来,我们期待更多创新性的眼科手术机器人产品出现,为眼科患者提供更安全、高效、精准的手术治疗方案。

#公司简介

昂泰微精医疗科技(上海)有限公司成立于2022年,是全球首家聚焦超显微精细化手术机器人平台的创新企业,专注于高精度平台型外科手术机器人的研发,产品线覆盖通用型显微外科机器人、眼科手术机器人及多科室机器人的相关创新耗材。公司联合美国与日本研发中心,自主研发了手术机器人底层零部件、伺服系统、传动机构及耗材组件,打破了关键技术依赖进口的瓶颈。

声明:本文仅供医疗卫生专业人士学术交流,不代表本平台观点。该等信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,如果该信息用于资讯以外的目的,本平台及作者不承担相关责任。