近日,首都医科大学附属北京同仁医院李仕明教授团队在American Journal of Ophthalmology发表题为“Early Detection of Accelerated Hyperopia Reserve Depletion in Chinese Children with Poor Visual Habits: A Longitudinal Cohort Study”的研究论文,首次通过大样本队列数据,系统揭示了不良用眼习惯儿童远视储备在快速下降前存在明确的“临界状态”,并实现对该过程的早期预测。

在儿童近视问题日益严峻的背景下,“远视储备”作为评估近视风险的核心指标备受关注。它指的是儿童早期所具有的生理性远视,随年龄增长逐渐减退至正视。若远视储备过早耗尽,儿童将更易发展为近视。

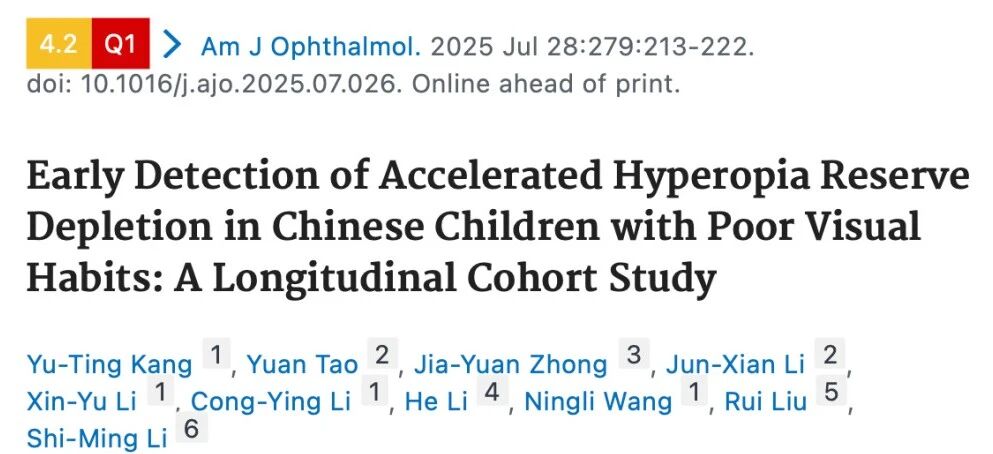

图1. 6~15岁学龄儿童眼睛远视储备与眼轴的发育曲线

这一由中国学者率先提出并推广的概念,已获多项研究支持其预测价值。安阳儿童眼病研究显示,一年级远视储备≤+0.50 D的儿童五年后近视发生率高达92.6%,而远视储备≥+2.00 D者发病率仅为4.6%。2022年,《中国学龄儿童眼球远视储备、眼轴长度、角膜曲率参考区间及相关遗传因素专家共识》发布,进一步确立了远视储备作为近视防控国家标准指标的地位。

图2. 论证了监测“远视储备”在预防儿童近视和高度近视中的重要性

图3. 建立远视储备与眼轴长度相关专家共识

然而,当前儿童普遍面临电子产品使用频繁、学业负担重、户外活动不足等问题,不良用眼习惯正加速远视储备消耗。传统检查方法难以在远视储备开始“断崖式下降”前发出预警,往往错失最佳干预时机。

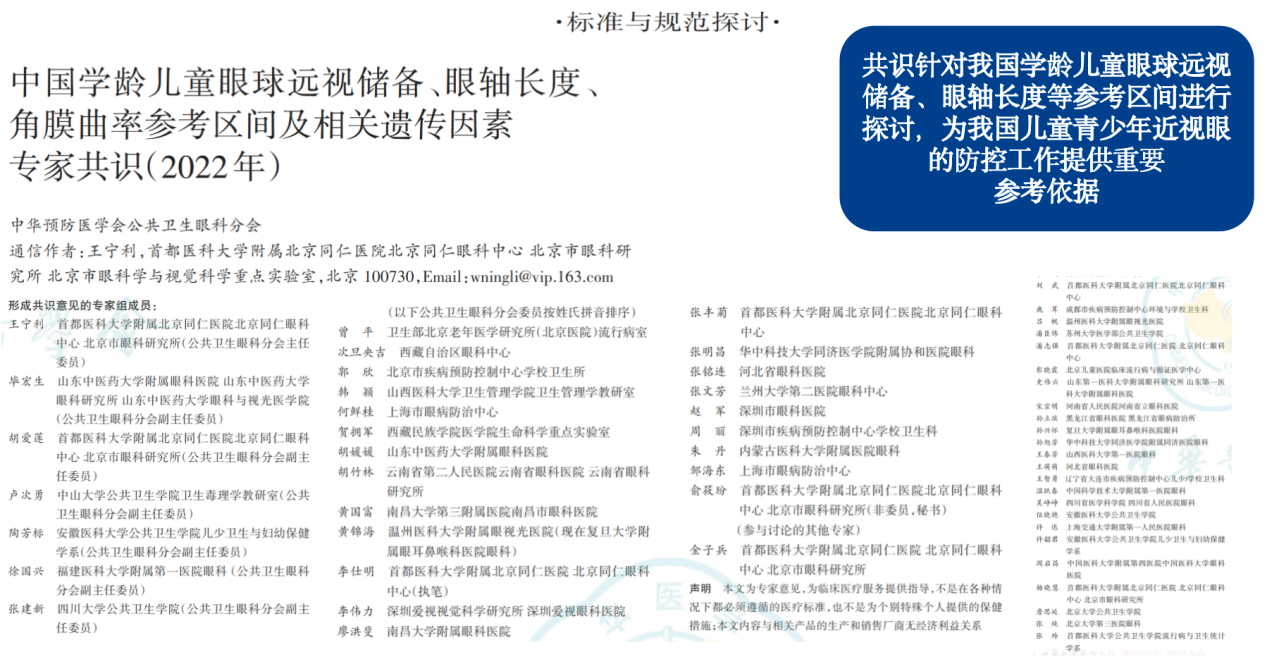

受复杂系统理论中“临界慢化”现象的启发,李仕明团队提出创新假设:远视储备衰减同样经历三种状态——未衰减的“正常稳态”、衰减前的“临界状态”和已发生衰减的“疾病态”。在“临界状态”下,系统波动性显著升高、恢复变慢,这可能是实施干预以避免恶化的关键窗口。

图4. DNLE假设示意图

研究团队首次将基于临界慢化理论的“动态网络景观熵(Dynamic Network Landscape Entropy, DNLE)”算法引入眼科领域,用于从多维度时间序列数据中捕捉系统进入临界状态的信号。

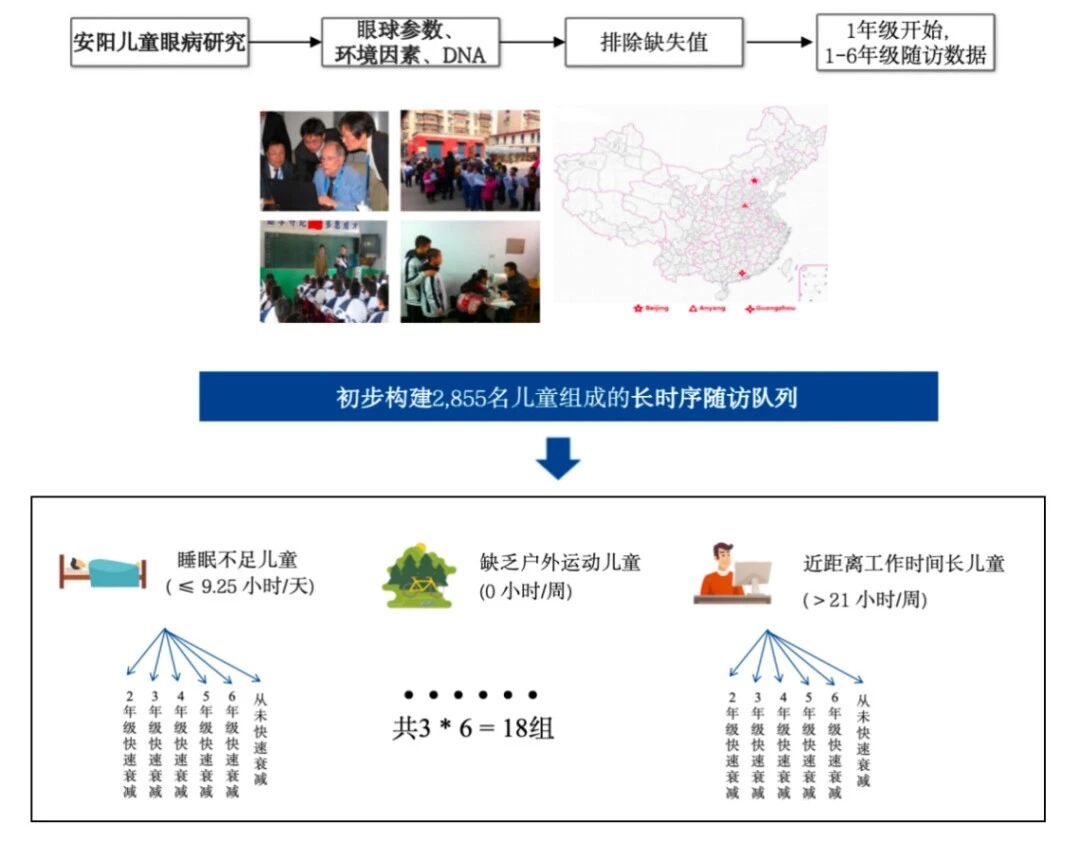

该研究基于安阳儿童眼研究2012–2019年的前瞻性队列数据,纳入2855名儿童,依据长时间近距离用眼、睡眠不足和缺乏户外活动三类不良习惯分组,并借助DNLE模型分析其1-6年级屈光发育数据。

图5. 安阳儿童眼研究示意图

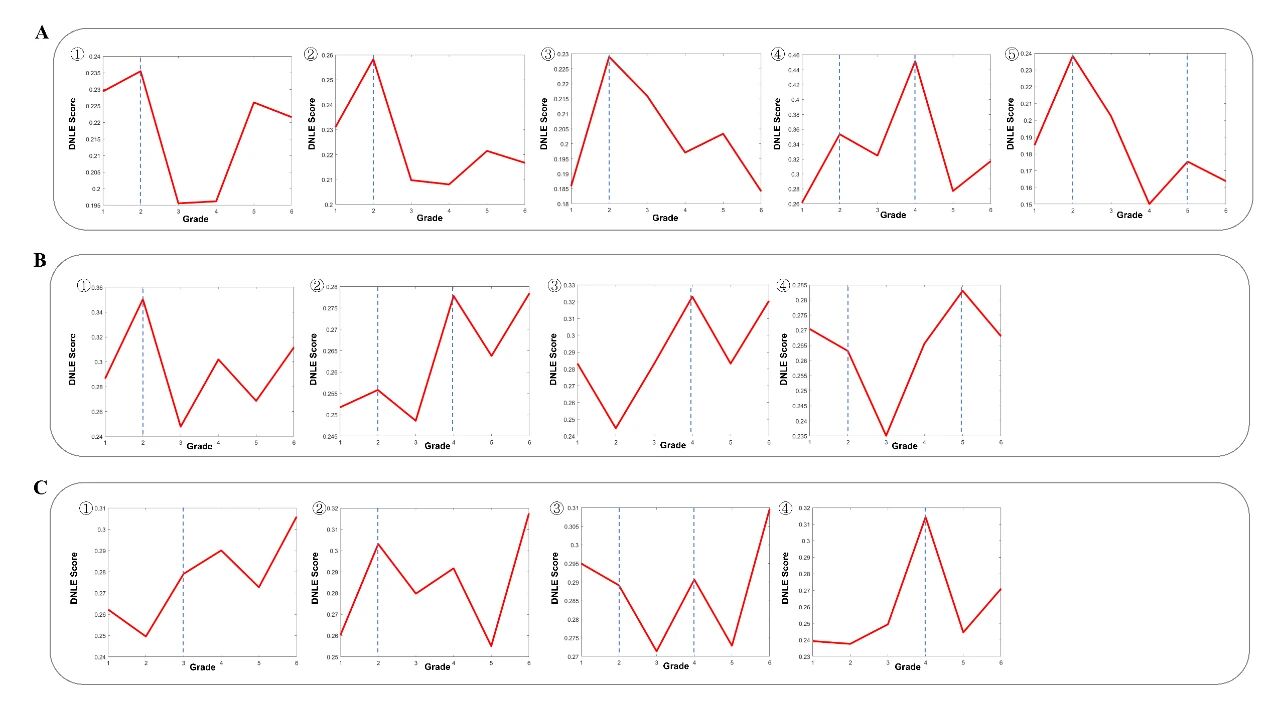

结果显示,远视储备下降并非匀速过程,其在快速下降前出现1–4年的“临界慢化期”,表现为系统熵值的显著变化(图6)。这一发现使得在视力真正恶化前早期预警成为可能。

图6. 远视储备耗竭前关键临界状态的识别

具体而言,高年级(五、六年级)发生远视储备快速下降的儿童常出现 “双重临界点”,第一个临界点为出现在下降前3-4年,第二个则在发生当年或前一年;低年级(二、三年级)则多表现为“单一临界点”,出现在下降发生当年或前一年。值得注意的是,所有组别中,二年级(7–8岁)均被识别为关键转折期,提示该阶段为实施干预的“黄金窗口”。

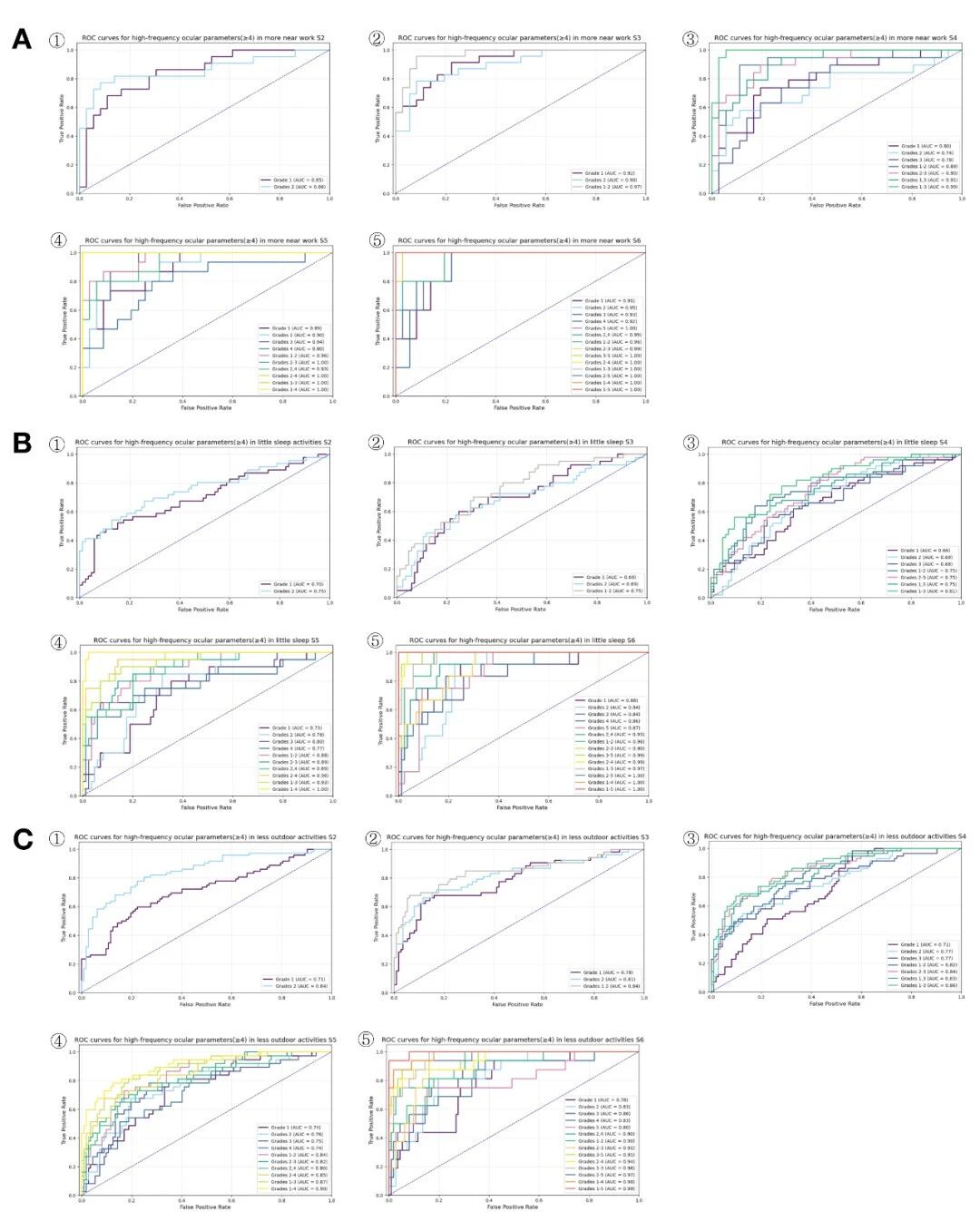

图7.评估高频DNM(频率≥4)的预测功能

研究还筛选出一批高频动态网络生物标志物(DNM),包括周边屈光度、中央角膜厚度和眼轴长度等。基于这些标志物构建的预测模型准确性较高(AUC多数≥0.75),为临床早期筛查提供了实用工具(图7)。其中,睡眠不足组的预测效能相对较低(AUC 0.66–0.69),提示其机制更为复杂,需结合多维度指标综合评估。

综上,该研究首次将临界慢化理论应用于儿童远视储备耗竭过程的预测与预警,构建了可推广的早期风险识别模型,为中国儿童近视精准防控提供了新思路与关键时间窗口。

作者介绍

(通讯作者)

李仕明

首都医科大学附属北京同仁医院主任医师,教授,博士生导师

首届国家优秀青年医师、北京市高创计划登峰项目,首都医科大学附属北京同仁医院医学视光科副主任(主持),任全国防盲技术指导组委员、北京慢性病防治与健康教育研究会眼科专委会主任委员等。北京市杰出青年科学基金获得者,入选全球前2%顶尖科学家榜单、全球"近视领域顶级专家"和全球40位40岁以下最具影响力眼科医师。获教育部科技进步一等奖、北京市青年五四奖章等。在JAMA Pediatrics、 Sci China Life Sci、眼科基础研究权威期刊IOVS等期刊发表近视研究论文120余篇,主持国家自然科学基金3项、北京市科研项目10余项,骨干参与973/863计划等。

刘 锐

华南理工大学数学学院教授,教育部特聘教授

围绕复杂动力系统的临界点预警,在数据挖掘与时间序列分析、调控网络推断等几个方面发展数学理论与智能学习算法。在PNAS、Nature communications、National Science Review、The Innovation、Science Bulletin 等期刊发表论文 50余篇。主持国家自然科学基金原创探索计划项目、重点专项等项目。2021年获得上海市自然科学一等奖,2023年获得广东省自然科学二等奖。

来源: DOI: 10.1016/j.ajo.2025.07.026

声明:本文仅供医疗卫生专业人士学术交流,不代表本平台观点。该等信息不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议,如果该信息用于资讯以外的目的,本平台及作者不承担相关责任。